Liincemedia

Liincemedia

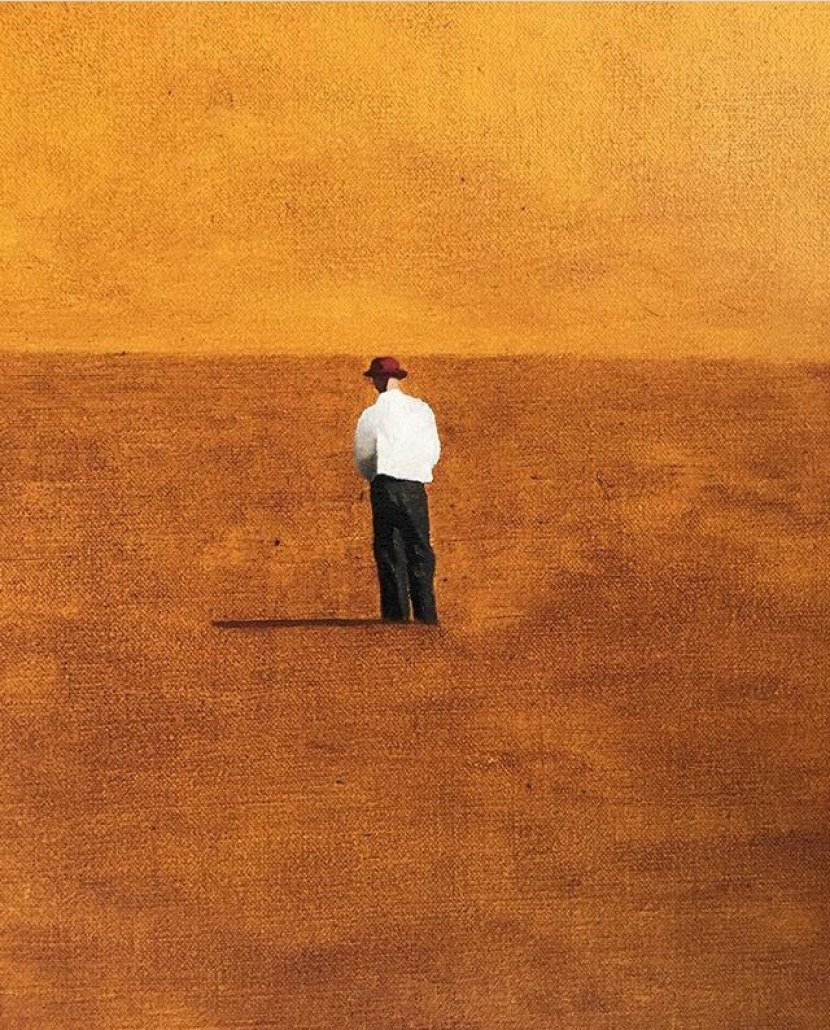

Cerpen: Gemerisik Akar Tercabut

Kisah | 2026-01-11 03:00:52

Pagi itu, Kakek Gagak hinggap di dahan tertinggi Kyai Beringin dengan cara yang berbeda. Biasanya dia datang dengan santai, kadang sambil berkoak pelan menyapa matahari. Tapi pagi ini, sayapnya gemetar. Paruhnya terbuka-tutup seperti ingin bicara tapi tak sanggup.

"Ada apa, Gagak tuaku?" Suara Kyai Beringin terdengar seperti gemerisik daun pagi hangat, menenangkan. Suara yang sudah 50 tahun menemani Kakek Gagak. Gagak tua itu menelan ludah. Matanya yang sudah rabun menatap ke arah kompleks perumahan elite di seberang. Tadi malam, dia mendengar percakapan manusia. Dia mengerti bahasa mereka, terlalu mengerti. "Kyai..." suaranya parau. "Tiga hari lagi. Pukul tujuh pagi. Mereka akan datang dengan gergaji."Hening.

Angin berhenti bertiup sejenak, seolah dunia menahan napas. Pipit, burung pipit muda yang sedang belajar mematuk biji di dahan bawah, mendengar percakapan itu. Dia terbang naik dengan canggung sayapnya masih belum sempurna untuk terbang jauh. "Gergaji untuk apa, Kakek Gagak?" tanyanya dengan mata berbinar, polos. Kakek Gagak menutup mata. Kyai Beringin yang menjawab, dengan suara yang masih tenang, meski setiap kata terasa berat.

"Untuk menebang aku, nak kecil." Pipit mengedip-ngedip. Otaknya yang masih muda tidak langsung memproses. "Menebang? Memang... Kyai bisa ditebang?" "Semua yang berdiri, suatu hari akan roboh, nak."

Dalam sejam, berita itu menyebar ke seluruh penghuni pohon. Tupai-tupai berlarian panik. Keluarga kelelawar berbisik-bisik gelisah. Ular hijau yang buta sudah 30 tahun tinggal di lubang batang keluar untuk pertama kalinya, lidahnya menjilat udara, mencium aroma ketakutan

"Kenapa?" tanya seekor tupai muda pada ibunya. "Kenapa manusia mau menebang Kyai? Memang Kyai berbuat salah?" Sang induk menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Bukan salah, nak. Manusia bilang... akar Kyai merusak pipa mereka. Daun Kyai mengotori kolam renang mereka. Kita semua... terlalu berisik untuk tidur siang mereka."

"Tapi... tapi dulu Kyai pernah menyelamatkan anak manusia yang nyasar!"

"Manusia mudah lupa, nak. Mereka ingat yang mengganggu mereka, tapi lupa yang pernah menolong mereka."

Malam itu, banyak hewan yang tidak bisa tidur. Kyai Beringin mencoba menyanyikan lagu tidur seperti biasa hujan gerimis turun pelan dengan pola yang menenangkan. Tapi kali ini, tidak ada yang terlelap. Semua terjaga, memeluk anak-anak mereka, berbisik tentang rencana esok hari.

Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan pelan. Keluarga pipit memutuskan pergi demi penyelamatan, tetapi Pipit kecil menolak. Ia ingin tinggal sampai hari terakhir, sampai Kyai tidak lagi bisa dijemput oleh pagi. Sementara itu, Kakek Gagak terbang mencari tahu apa yang sedang dipersiapkan manusia. Ia pulang dengan tatapan patah. Di bawah spanduk besar bertuliskan “PENEBANGAN POHON–15 DESEMBER PUKUL 07.00”, terpampang tanda tangan seseorang yang sangat mereka kenal: Bambang Suryanto, ayah Rendi, anak kecil yang lima tahun lalu diselamatkan Kyai dari badai besar.

Kyai mendengarnya dengan senyum getir yang hampir tak terlihat. “Aku tidak marah,” katanya pelan, “tetapi hatiku berat.” Malam turun dengan hujan yang tak seperti biasanya. Pipit mendengarkan suara ritmis itu sambil merapat pada batang Kyai. “Kenapa hujannya seperti menangis?” bisiknya. “Karena mereka tahu waktuku hampir selesai,” jawab Kyai, seperti seorang kakek yang menenangkan cucunya menjelang perpisahan.

Esoknya, dunia tiba-tiba penuh harapan. Rendi datang sambil membawa poster buatan tangan, tulisannya tidak rapi, tetapi jujur: JANGAN TEBANG POHON INI. DIA TEMANKU. Ia memeluk Kyai, menangis, seolah memeluk seseorang yang hendak pergi jauh. Hewan-hewan memandang penuh harapan. Tetapi harapan itu retak ketika ayahnya muncul. Poster itu diremas, diinjak, dan Rendi ditarik dengan kasar. “Pohon tidak hidup seperti manusia,” bentak ayahnya. Tamparan yang mendarat di pipi Rendi terasa seperti menampar seluruh penghuni pohon. Kyai berdesir lembut, “Jangan benci ayahmu, Nak. Ia hanya tidak bisa mendengar.”

Malam terakhir terasa panjang. Semua makhluk berkumpul dalam keheningan yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah berbagi rumah. Ular hijau menggulung lembut di kulit Kyai. “Biarkan aku tetap bersamamu sampai akhir,” katanya. Pipit kecil menoleh pada pohon tua itu, suaranya kecil, “Mengapa kita tidak melawan?” Kyai menanggapinya dengan kehangatan yang lembut. “Karena jika kita memilih benci, dunia tidak akan belajar apa pun.”

Ketika fajar tiba, suara chainsaw merobek pagi. Pipit memeluk sayap Kakek Gagak sambil menangis. Tupai tua melompat ke pohon lain dengan hati yang patah. Ular hijau tetap menolak pergi meski getar gergaji makin dekat. Dari balik pagar, Rendi berdiri, menahan air mata. “Berhenti! Dia hidup!” teriaknya. Tapi suaranya tertelan oleh laju mesin yang tidak mengenal belas kasih.

Ketika gergaji menyentuh kulit Kyai, daun-daunnya luruh seperti ratusan air mata. Getah pertama menetes, bening dan lambat seperti darah yang mengalir dari tubuh seseorang yang menyerah bukan karena lemah, tetapi karena tidak ada lagi pilihan. Lalu, tiba-tiba langit yang cerah memuntahkan hujan deras. Tidak ada petir, tidak ada awan gelap hanya hujan yang turun seolah ikut berduka. Pipit tahu, itu adalah lagu terakhir Kyai: doa yang diikatkan pada setiap tetes air.

Terima kasih karena pernah mempercayaiku. Jangan kehilangan kelembutanmu. Dan ketika kamu tumbuh nanti ingat, dunia pernah punya satu pohon yang kau sebut rumah. Dan ketika retakan besar terdengar, semua makhluk menutup mata.

CRAAAAACK...DUUUUM. Kyai Beringin tumbang. Ular hijau ikut tenggelam bersamanya, diam seolah tertidur panjang.

Hari-hari setelah itu berjalan hampa. Rendi sering datang ke bekas tempat pohon itu berdiri. Ia duduk di tanah, menggenggam sisa getah yang mengering, sambil berbisik, “Maaf aku terlambat.” Pipit kecil kini tinggal di ranting mahoni muda yang tidak memiliki aroma Kyai, tidak memiliki teduh Kyai, dan tidak memiliki suara Kyai. Suatu malam, hujan turun begitu deras. Pipit duduk diam di ranting pohon muda itu, menatap sudut kosong tempat Kyai dulu berdiri. Di antara suara hujan, ia mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan bukan angin, bukan ranting, bukan petir.

Tapi lagu Lagu yang pernah Kyai nyanyikan malam sebelum ia pergi. Dan Pipit tahu, meski pohon tua itu telah tumbang, suaranya tidak akan pernah benar-benar hilang selama hujan masih turun di dunia ini.

Desember datang dengan hujan lebih deras dari biasanya. Meteorologi bilang curah hujan normal. Tapi tanpa Kyai Beringin yang menyerap dan mengatur air lewat akar raksasanya, air tidak punya tempat pergi.

Banjir datang. Pertama hanya genangan kecil. Lalu setinggi mata kaki. Lalu lutut.

Dalam semalam, kompleks elite terendam setinggi satu meter. Orang-orang panik. Mobil-mobil terendam. Gazebo cantik yang baru dibangun ikut tenggelam. Bambang dan keluarganya naik ke lantai dua rumah. Dari jendela, dia menatap taman yang dia banggakan kini jadi danau kotor.

"Kenapa bisa banjir?" tanyanya frustasi pada istri. "Padahal kompleks ini kan area tinggi!"

Istrinya tidak menjawab. Dia menatap Rendi yang berdiri di jendela, menatap ke arah bekas lokasi Kyai Beringin yang kini tenggelam penuh.

"Rendi tahu kenapa," bisik Rendi pelan, tapi tidak ada yang dengar.

Seminggu setelah banjir, Air mulai surut. Tapi, kerusakan sudah terlalu parah. Banyak rumah rusak. Orang-orang mengungsi ke gedung sekolah. Di posko pengungsian, Bambang duduk di tikar lusuh dia yang biasa tidur di kasur king size. Wajahnya lelah. Rendi duduk di sampingnya, memeluk boneka basah.

"Pah..." kata Rendi pelan. "Kalau Kyai masih ada... banjir tidak akan terjadi kan?"

Bambang terdiam. Hatinya sebenarnya tahu jawabannya. Tapi mulutnya keras kepala.

"Jangan bodoh. Pohon tidak bisa cegah banjir." "Tapi guru bilang, akar pohon besar menyerap air" "SUDAH! Jangan bahas pohon itu lagi!"

Rendi terdiam. Tapi matanya menatap ayahnya tatapan yang kecewa, tatapan yang kehilangan rasa hormat. Untuk pertama kalinya, Bambang merasa ditusuk oleh tatapan anaknya sendiri. Bulan berganti. Tanah di sekitar sana mulai retak, sungai keruh, hama datang, udara panas tidak menentu. Manusia menyebutnya “musim buruk”. Tapi Pipit dan Kakek Gagak tahu: itu adalah dunia yang sedang berkabung.

Karya: Utin Suci Ramadhani

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.