Yovilatul Trifia Agustin

Yovilatul Trifia Agustin

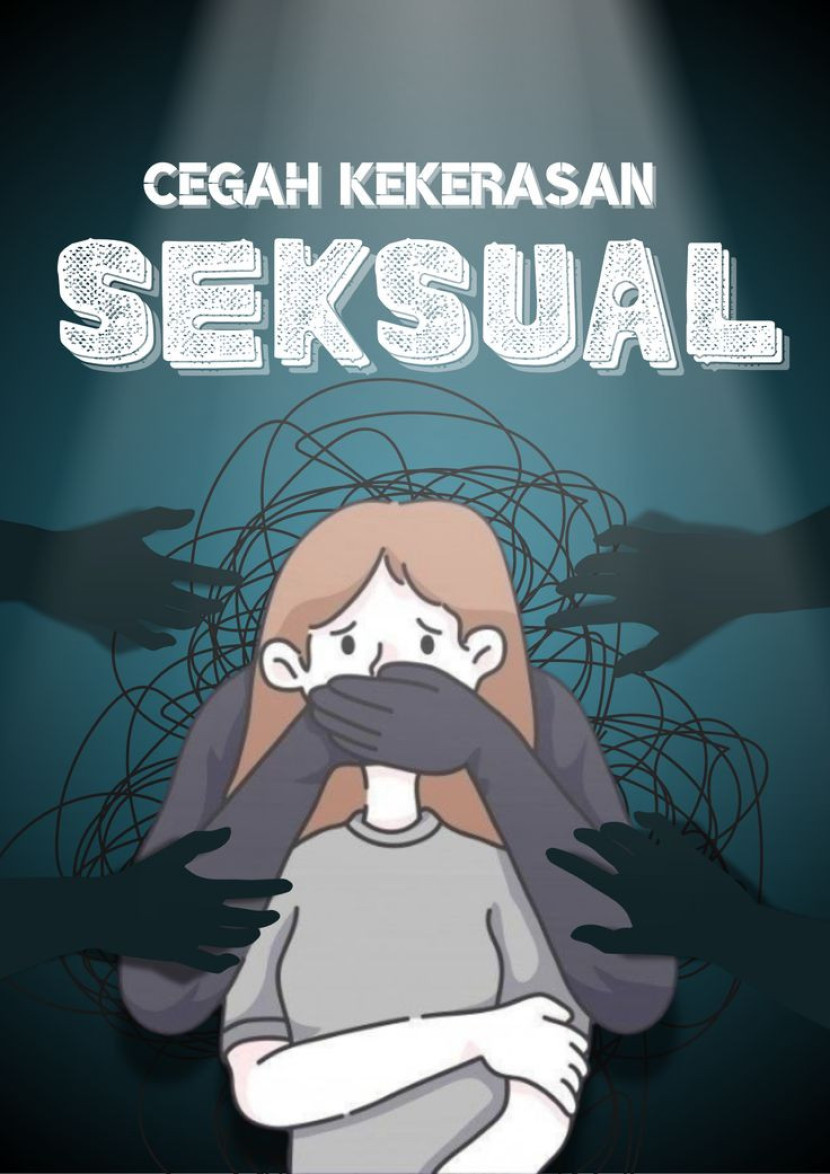

Keamanan Perempuan: Hak yang Masih Diabaikan

Lainnnya | 2025-11-17 06:26:40Di tengah masyarakat yang mengaku menjunjung tinggi nilai moral, perempuan masih harus terus bertanya: sampai kapan kami harus hidup dengan rasa takut? Kekerasan seksual kian menjadi ancaman yang tidak mengenal ruang dan waktu. Ia datang di sekolah, kampus, transportasi publik, tempat kerja, bahkan di rumah ibadah yang mestinya menjadi tempat paling aman untuk berlindung dan mendapatkan kedamaian.

Kasus pelecehan yang terjadi di masjid dan tempat publik lainnya menunjukkan bahwa ancaman terhadap perempuan tidak pernah mengenal batas sakral. Seruan untuk “menutup aurat” atau “menjaga diri” sering kali dilontarkan sebagai bentuk proteksi. Namun fakta justru menunjukkan bahwa berpakaian tertutup tidak menjamin keamanan perempuan. Korban kekerasan datang dari berbagai latar belakang dan penampilan, sehingga sudah jelas bahwa masalah bukan terletak pada pakaian, melainkan pada cara sebagian masyarakat masih memandang tubuh perempuan sebagai objek, bukan subjek yang memiliki martabat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan memilih diam ketika menjadi korban kekerasan seksual. Mereka takut divonis “mengundang”, dicap membesar-besarkan masalah, atau bahkan dipaksa memaafkan pelaku demi menjaga nama baik institusi. Dalam situasi demikian, pelaku justru kerap terlindungi oleh kekuasaan, hierarki sosial, atau narasi “aib keluarga”. Inilah bukti nyata bahwa keamanan perempuan masih belum menjadi kepentingan utama di lingkungan sosial kita.

Persoalan kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran moral. Ini adalah masalah struktural yang membutuhkan penanganan sistematis. Regulasi yang sebenarnya sudah ada, seperti UU TPKS, tidak akan berdampak signifikan bila praktik implementasinya masih setengah hati. Banyak institusi belum siap menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. Bahkan, masih ada pihak yang meremehkan kasus kekerasan seksual sebagai persoalan “sepele” yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan.

Lebih jauh, budaya menyalahkan korban (victim blaming) menjadi tantangan besar yang terus menghambat upaya pemberantasan kekerasan seksual. Perempuan sering kali diminta berhati-hati, tidak pulang malam, tidak memakai pakaian tertentu, tidak berada di tempat tertentu. Padahal, seharusnya yang diarahkan untuk berubah adalah pelaku, bukan korban. Rasa aman bukanlah beban yang harus dipikul perempuan sendirian, melainkan hak yang harus dijamin negara dan masyarakat.

Sebagian orang menganggap isu ini hanya dialami sebagian perempuan saja. Padahal, nyaris semua perempuan memiliki cerita yang sama: diikuti ketika berjalan sendirian, tubuh ditatap tidak sopan di tempat umum, atau dianggap berlebihan saat menolak sentuhan yang tidak diinginkan. Ketakutan ini diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga perempuan tumbuh dengan rasa curiga yang seolah harus selalu siap mereka bawa.

Upaya menciptakan ruang aman sebetulnya mulai terlihat di beberapa lembaga pendidikan dan komunitas. Namun, langkah ini masih jauh dari cukup. Dalam banyak kasus, kampanye “Safe Space” hanya berakhir sebagai slogan yang terpajang, tanpa prosedur nyata saat kejahatan benar-benar terjadi. Kamera pengawas terpasang, tetapi respons cepat belum tentu hadir. Protokol disebut ada, tetapi pelaksanaannya sering mengedepankan rasa “tidak enak” pada pihak pelaku dibandingkan keselamatan korban. Perempuan membutuhkan perlindungan yang hadir dalam tindakan, bukan sekadar dalam kata-kata.

Oleh karena itu, ada setidaknya empat langkah yang penting dilakukan secara konkret. Pertama, penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Kasus kekerasan seksual di lingkungan tertutup seperti tempat ibadah harus diusut dengan transparan, Institusi tidak boleh menghalangi proses hukum dengan alasan menjaga citra. Kedua, sistem pelaporan yang aman dan suportif. Petugas, baik di kampus maupun tempat ibadah, perlu dilatih untuk menerima laporan korban dengan empati, bukan praduga dan cemoohan. Ketiga, pendidikan kesetaraan yang komprehensif, termasuk pemahaman tentang persetujuan (consent) dan menghormati ruang pribadi. Edukasi semacam ini penting dimulai sejak usia dini. Keempat, kampanye perubahan sosial yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Mereka memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang menghormati martabat perempuan, bukan mengontrol cara mereka berbusana.

Melindungi perempuan berarti menjaga martabat seluruh bangsa. Jika kita masih membiarkan kekerasan seksual menjadi hal yang “biasa terjadi”, berarti kita belum sungguh-sungguh menghormati nilai kemanusiaan yang kita banggakan. Sudah saatnya keamanan perempuan diperlakukan sebagai hak fundamental yang wajib diwujudkan, bukan sekadar jargon moral yang hanya muncul saat ada kasus viral.

Perempuan tidak seharusnya tumbuh dengan rasa takut yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka berhak berjalan, belajar, bekerja, dan beribadah tanpa dihantui ancaman. Di titik inilah kita harus bertanya pada diri sendiri: apakah kita ingin menjadi masyarakat yang hanya pandai berbicara soal moralitas? Atau masyarakat yang benar-benar mampu melindungi mereka yang rentan?

Keamanan perempuan bukanlah isu perempuan semata, ini adalah tanggung jawab kolektif. Dan kewajiban itu dimulai dari kesadaran sederhana: Setiap perempuan berhak pulang dengan selamat.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.