satria faruq

satria faruq

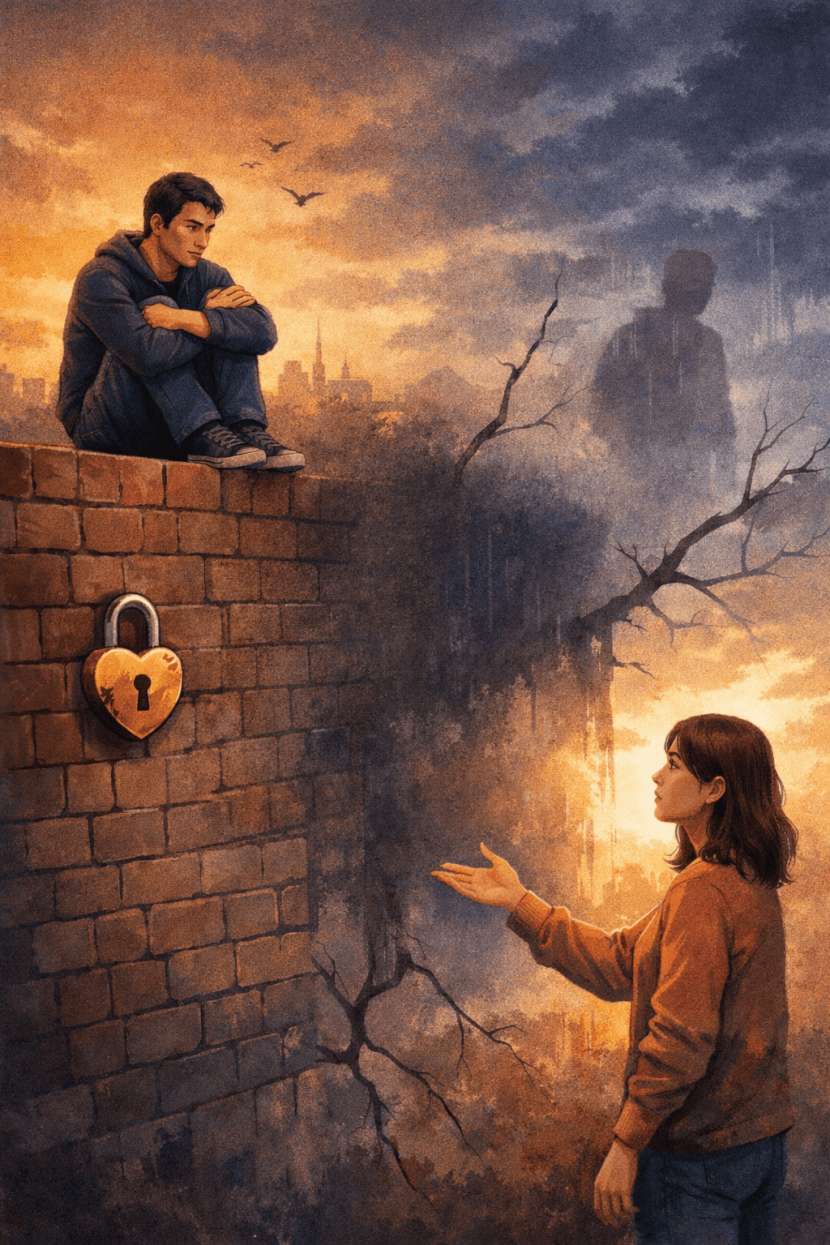

Laki-Laki tidak Bercerita, Romantisasi Diam yang Mematikan

Humaniora | 2025-11-10 13:16:04Sebuah fenomena yang dijuluki "Boy Crisis" atau krisis maskulinitas yang dihadapi laki-laki. Krisis ini menyoroti bagaimana banyak laki-laki menghadapi krisis kesehatan mental dalam kesunyian, terjerat tuntutan sosial untuk selalu tampil kuat dan tegar. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh depresi, tetapi juga oleh sikap "diam" yang mengakar kuat.

Data statistik menunjukkan gambaran yang suram bagi laki-laki. Secara global, laki-laki merupakan penyumbang angka putus sekolah dan tidak naik kelas yang paling banyak. Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa 80% kasus bunuh diri dilakukan oleh laki-laki, dengan risiko kematian akibat bunuh diri tiga kali lebih besar daripada perempuan. Selain itu, hampir 90% penghuni penjara diisi oleh laki-laki.

Banyak pria merasa lebih mudah membicarakan kematian sebagai solusi akhir daripada membicarakan perasaan mereka yang sebenarnya. Sebuah kisah tragis menggambarkan seorang pria yang baru pertama kali menceritakan perasaannya setelah kehilangan pekerjaan, ayahnya jatuh sakit, dan ditinggal kekasih. Ia mengaku hanya ingin bercerita sebelum berencana mengakhiri hidupnya.

Keengganan laki-laki untuk terbuka bukanlah sifat alami, melainkan hasil bentukan budaya sosial yang kompleks. Selama ini, masyarakat mengidealkan laki-laki sebagai sosok yang kuat dan mampu menanggung segalanya sendirian. Keterbukaan emosional sering dianggap kelemahan. Hal ini membuat aktivitas sederhana seperti bercerita menjadi sesuatu yang asing bagi laki-laki.

Budaya ini sudah ditanamkan sejak kecil. Anak laki-laki yang menangis atau rewel sering dibungkam dengan ucapan "Laki-laki kok nangis?" atau "Jangan cengeng jadi laki-laki". Pola asuh ini membuat perasaan mereka tidak pernah divalidasi sejak dini. Berbeda dengan perempuan yang dimaklumi saat curhat atau menangis, laki-laki yang melakukan hal serupa justru rentan disindir atau dianggap lemah.

Fenomena semakin diperkuat oleh pengaruh media sosial. Munculnya tren "laki-laki tidak bercerita" yang secara tidak langsung meromantisasi sikap diam laki-laki. Sikap "diam" ini dinormalisasi melalui konten-konten yang menampilkan pria tabah yang menderita dalam diam sebagai standar maskulinitas ideal. Ungkapan seperti, "Telan aja, namanya juga laki-laki," bukan lagi sekadar nasihat, tetapi telah menjadi semacam meme yang menegaskan bahwa bercerita adalah sebuah kelemahan.

Secara bersamaan, media sosial terutama TikTok menciptakan tekanan sosial baru, yakni "standar TikTok". Di sini, kesuksesan seringkali digambarkan begitu mudah dicapai tanpa memperlihatkan proses panjang dan kegagalan di baliknya. Banyak anak muda, khususnya laki-laki kemudian merasa minder ketika membandingkan pencapaian dirinya dengan gambaran ideal tersebut.

Akibatnya, muncul perasaan "tidak cukup baik", yang berujung pada ketakutan untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Ini menjadi beban ganda, ketika seorang laki-laki merasa gagal memenuhi standar kesuksesan instan tersebut, ia tidak bisa membicarakannya karena terbentur oleh romantisasi "laki-laki tidak bercerita"

Karena tidak terbiasa, laki-laki seringkali tumbuh tanpa kosa kata yang memadai untuk mengungkapkan kesedihan yang mereka alami. Mereka cenderung menekan dan mengubur penderitaan yang mereka rasakan. Ketika laki-laki mencoba untuk bercerita, sering kali disalurkan melalui candaan, sarkasme, atau saat mabuk. Lingkaran pertemanan sesama laki-laki pun sering meresponsnya dengan hal yang sama, sehingga tidak ada pembicaraan serius yang terjadi dan masalah kembali dipendam.

Emosi yang terus-menerus ditahan ini dapat meledak kapan saja. Emosi yang meluap butuh pelampiasan dan bisa berakhir menjadi tindakan destruktif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Studi juga menunjukkan bahwa pria yang depresi cenderung mengalami kesepian akut, membuat mereka merasa tidak ada seorangpun yang bisa dipercaya.

Keluar dari lingkaran setan ini menuntut perubahan cara pandang mendasar. Secara ilmiah, otak pria mungkin cenderung memproses emosi melalui proses analitis terlebih dahulu, mencari solusi terlebih dahulu sebelum mengakui perasaannya. Namun, ini bukan alasan untuk tidak tetap diam. Jika merasa bisa mengekspresikan diri, solusinya adalah belajar dan berlatih, bukan pasrah menelan masalah.

Penting untuk dipahami bahwa sikap "sok kuat" seringkali justru menutupi rasa insecure yang paling dalam. Kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menahan air mata, melainkan pada keberanian untuk menjadi rentan. Memilih untuk bercerita bukanlah sebuah kelemahan. Sebaliknya, itu adalah bentuk kekuatan dan keberanian nyata untuk melawan budaya toksik yang mengajarkan pria menderita sendirian, diam-diam, dan pada akhirnya mati dalam diam.

Dengan bercerita dapat mengurangi rasa kesepian, melepaskan tekanan, dan meringankan beban mental. Perubahan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Bagi lingkungan sekitar, mulailah secara aktif menanyakan kabar teman-teman pria Anda dan dengarkan cerita mereka dengan tulus. Bagi para pria yang sedang berjuang, beranikan diri untuk bercerita. Mulailah berbicara, walaupun dengan suara yang gemetar.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.