Hayatun Nufus

Hayatun Nufus

Attachment Avoidant dan Ketakutan yang Disamarkan sebagai Kemandirian

Humaniora | 2026-02-04 13:05:50

Di banyak hubungan hari ini, kemandirian sering dianggap sebagai tanda kedewasaan emosional. Tidak bergantung pada siapa pun, mampu mengurus diri sendiri, dan tetap terlihat baik-baik saja meski tanpa pasangan sering dipuji sebagai sikap yang sehat. Namun, di balik citra itu, ada pola relasi yang kerap luput disadari, yaitu attachment avoidant. Sebuah gaya keterikatan yang sering kali bukan soal kuat atau mandiri, melainkan soal takut untuk dekat.

Orang dengan attachment avoidant biasanya tumbuh dengan pengalaman emosional yang membuat mereka belajar satu hal penting: bergantung pada orang lain tidak selalu aman. Kedekatan bisa berujung pada kekecewaan, penolakan, atau luka yang sulit dijelaskan. Dari sanalah jarak menjadi pilihan. Menjaga emosi tetap terkendali berarti tidak terlalu membuka diri, tidak terlalu berharap, dan tidak terlalu membutuhkan siapa pun.

Masalahnya, pola ini sering tampil dalam bentuk yang terlihat dewasa. Mandiri, rasional, tidak posesif, dan tampak tenang. Padahal, seperti pepatah mengatakan, air yang tenang justru bisa menghanyutkan. Di balik sikap datar dan terkendali, ada ketegangan batin yang terus bekerja untuk menjaga jarak aman dari orang lain.

Jean-Paul Sartre pernah menyebut bahwa manusia adalah makhluk yang dipaksa untuk bebas. Kebebasan memberi ruang bagi kita untuk memilih, tetapi juga menghadirkan kecemasan. Dalam konteks attachment avoidant, kebebasan sering dijadikan alasan untuk menjauh dari kedekatan emosional. Hubungan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap otonomi diri. Padahal, yang sebenarnya ditakuti bukan hilangnya kebebasan, melainkan kemungkinan terluka ketika terlalu dekat.

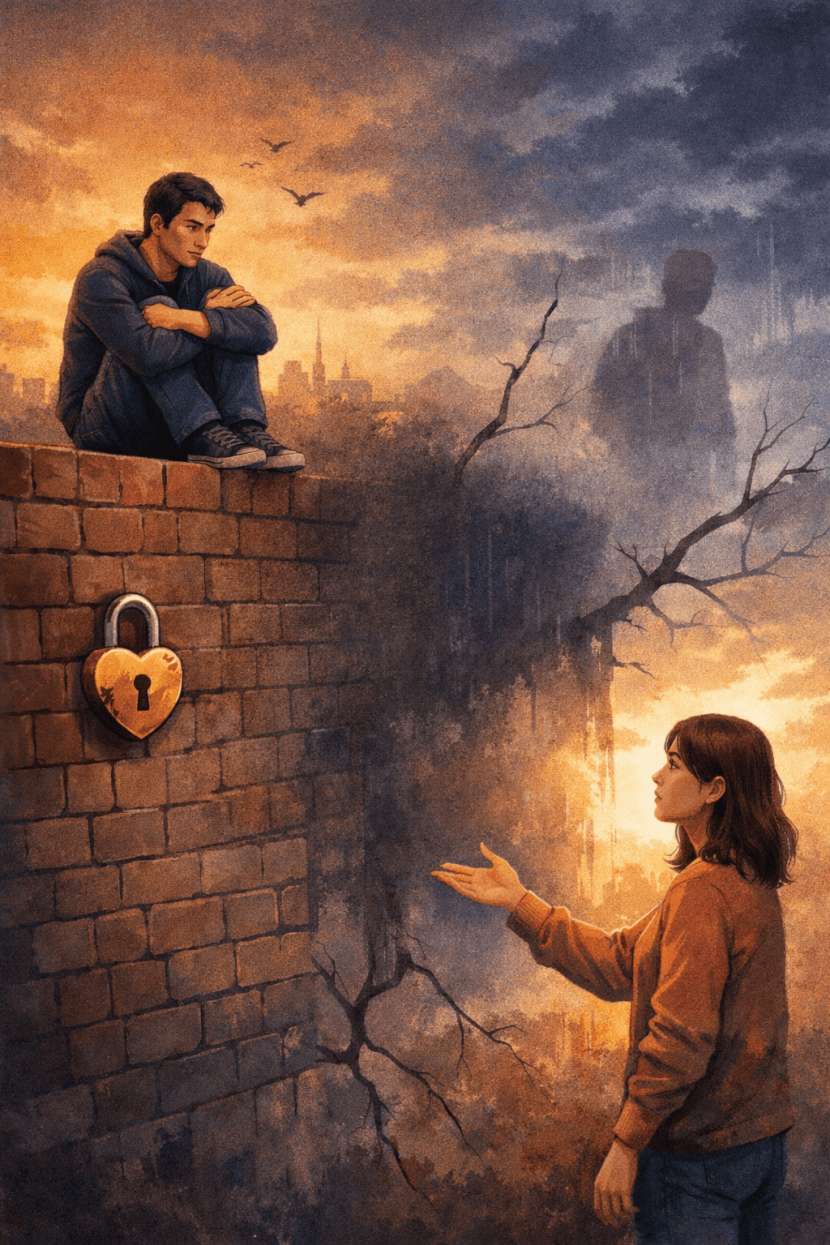

Pemikiran ini sejalan dengan Erich Fromm dalam The Art of Loving. Fromm berpendapat bahwa banyak orang gagal mencintai bukan karena cinta itu menyakitkan, tetapi karena cinta menuntut keberanian untuk melepaskan kontrol. Mencintai berarti membuka diri pada ketidakpastian. Bagi individu avoidant, ketidakpastian itu terasa terlalu berisiko. Maka kemandirian menjadi benteng yang tampak kokoh, tetapi sebenarnya rapuh.

Pepatah Jawa mengatakan, urip iku urup, hidup itu menyala ketika kita terhubung dan memberi. Namun pada individu dengan pola avoidant, api itu sering dijaga tetap kecil. Cukup untuk diri sendiri, tetapi tidak cukup untuk menghangatkan orang lain. Hubungan dijalani seperlunya, tidak terlalu dalam, dan mudah diakhiri ketika mulai terasa menuntut secara emosional.

Di titik inilah konflik dalam hubungan sering muncul. Pasangan merasa diabaikan, tidak diprioritaskan, atau tidak benar-benar dihadirkan. Sementara itu, individu avoidant merasa pasangannya terlalu menuntut dan tidak menghargai ruang pribadi. Keduanya sama-sama lelah, terjebak dalam pola yang tidak pernah dibicarakan secara jujur. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Namun dalam relasi seperti ini, justru ketika mulai saling mengenal lebih dalam, rasa takut muncul dan jarak kembali dipilih.

Stoisisme sering disalahpahami sebagai pembenaran untuk bersikap dingin dan tidak bergantung pada siapa pun. Padahal, filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius menegaskan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan untuk hidup bersama dan saling membutuhkan. Mengendalikan emosi bukan berarti menutup diri dari hubungan, melainkan belajar hadir secara sadar tanpa kehilangan diri sendiri.

Attachment avoidant menjadi masalah ketika kemandirian digunakan untuk menutupi luka lama yang belum selesai.

Seperti pepatah, lari dari masalah tidak membuat kita sampai ke mana-mana. Menghindari kedekatan mungkin terasa aman dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru memperpanjang rasa sepi yang tidak pernah diakui.

Tulisan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun. Pola avoidant tidak muncul begitu saja, ia terbentuk dari pengalaman dan cara bertahan hidup di masa lalu. Namun, penting untuk disadari bahwa kemandirian sejati tidak berarti menolak keterikatan. Mandiri bukan berarti tidak butuh siapa pun, melainkan mampu berdiri sendiri tanpa takut untuk bersandar.

Pada akhirnya, hubungan bukan tentang kehilangan kebebasan, tetapi tentang keberanian untuk hadir sepenuhnya. Martin Buber menyebut relasi yang sehat sebagai pertemuan antara Aku dan Engkau, bukan Aku dan jarakku. Barangkali, keberanian terbesar bagi individu dengan attachment avoidant bukanlah terus bertahan sendiri, melainkan mengakui bahwa membutuhkan orang lain tidak pernah membuat seseorang menjadi lemah.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.