Muhammadasrof Chelong

Muhammadasrof Chelong

Hiroko dan Sunyi yang Tak Pernah Dimengerti

Sastra | 2025-05-16 01:42:05

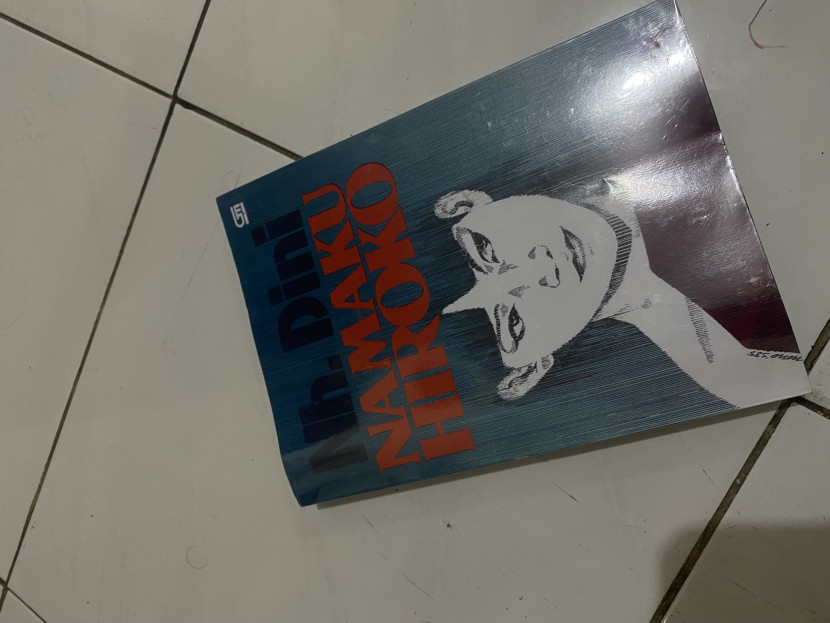

Hidup jauh dari tanah kelahiran bukan sekadar soal berpindah tempat. Ada banyak hal yang ikut tertinggal: bahasa ibu, cara mencintai, bahkan bagian dari diri sendiri. Namaku Hiroko, novel karya N.H. Dini, menangkap semua itu lewat kisah seorang perempuan Jepang yang tinggal di Indonesia—sebuah negara yang tak benar-benar menerimanya, tapi juga tak sepenuhnya menolaknya.

Hiroko bukan imigran gelap. Ia datang dengan cinta. Ia menikahi pria Indonesia dan mencoba menyatu dalam kehidupan barunya. Tapi sejak halaman-halaman awal, kita tahu bahwa penyesuaian bukan sesuatu yang otomatis berhasil. Bahasa baru, adat yang asing, tatapan masyarakat yang terus mengingatkannya bahwa ia "bukan dari sini"—semua itu membuat Hiroko hidup dalam kekosongan yang tak bisa diisi siapa pun.

Novel ini terasa relevan karena banyak perempuan hari ini mengalami hal serupa—menjadi istri dari budaya yang berbeda, lalu berjuang sendiri untuk dipahami. Mereka tidak cuma belajar memasak resep lokal atau merayakan hari besar agama pasangan. Mereka juga harus menanggalkan sebagian dari identitas asal agar bisa “diterima.” Tapi apa jadinya jika setelah semua usaha itu, penerimaan itu tak juga datang?

Dini tidak menulis Hiroko sebagai korban pasrah. Ia adalah tokoh yang berpikir, merasa, dan perlahan menyadari bahwa penyesuaian terus-menerus bisa membuat seseorang kehilangan dirinya. Ketika Hiroko berkata, “Aku ingin hidup tanpa pura-pura,” itu bukan kalimat puitis. Itu jeritan paling jujur dari seseorang yang lelah berusaha menjadi sesuatu yang diinginkan orang lain.

Lewat Hiroko, N.H. Dini berbicara tentang identitas perempuan migran—mereka yang hidup di antara dua budaya dan kerap terjebak dalam ruang abu-abu: terlalu asing di negeri suami, tapi sudah terlalu berubah untuk kembali ke negeri asal. Di dunia nyata, kita melihat hal ini terjadi pada banyak perempuan asing yang menikah dengan orang Indonesia, dari pekerja rumah tangga Filipina hingga istri WNI asal Jepang, Belanda, atau Thailand. Beberapa di antaranya bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, namun tak sedikit pula yang tenggelam dalam sunyi.

Dalam novel ini, “rumah” bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah ruang di mana seseorang merasa utuh, bisa bicara tanpa ragu, dan tidak harus menjelaskan keberadaannya setiap hari. Sayangnya, Hiroko tidak menemukannya. Ia akhirnya memilih pergi—bukan karena menyerah, tapi karena ingin menyelamatkan apa yang tersisa dari dirinya sendiri.

Namaku Hiroko adalah kisah tentang perempuan yang kehilangan bahasa, kehilangan tempat, dan hampir kehilangan diri. Tapi ia juga cerita tentang keberanian untuk berhenti menjadi versi yang diharapkan orang lain, dan mulai memilih versi diri yang jujur meski harus berjalan sendirian.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.