Zaky Fauzan

Zaky Fauzan

Negara Menghadapi Ekspresi

Politik | 2025-12-28 18:19:29

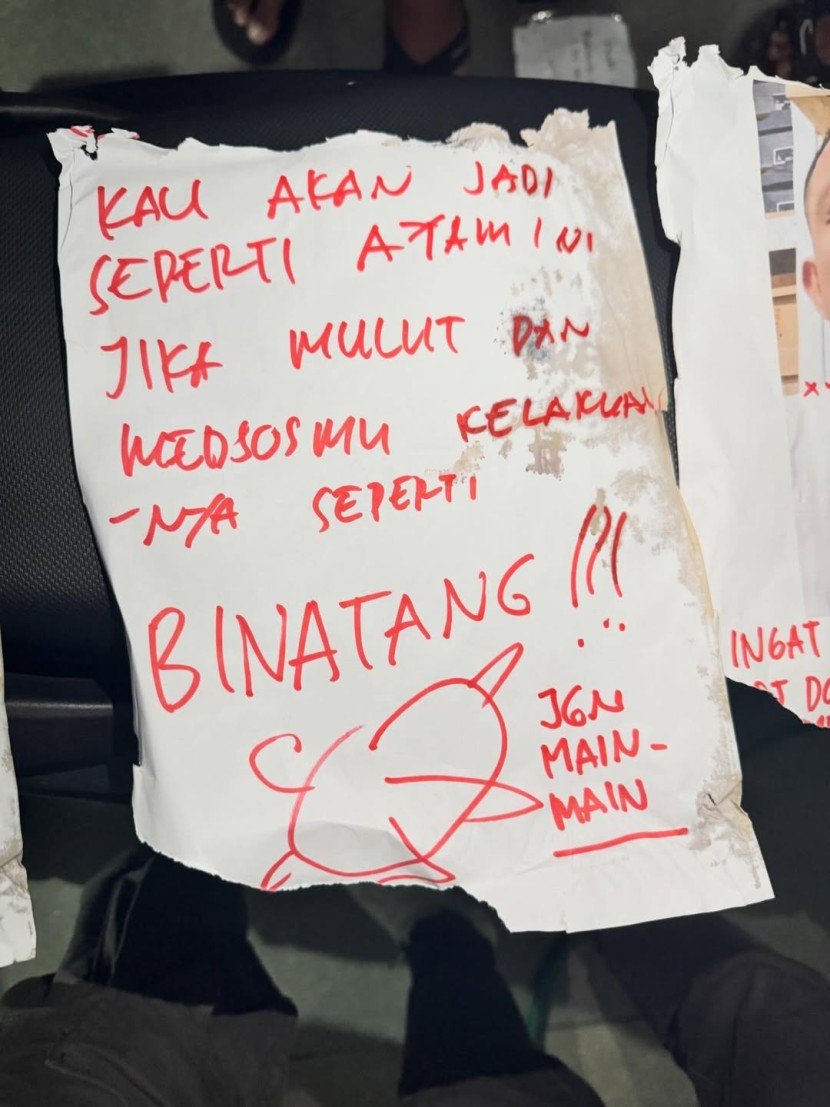

Di tengah situasi bencana yang menuntut respons cepat dan menyeluruh dari pemerintah, perhatian publik justru tersedot pada sebuah simbol. Aksi warga di Aceh yang membawa bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menyuarakan tuntutan perubahan status bencana menjadi bencana nasional berakhir dengan pembubaran oleh aparat. Sejak itu, pembahasan mengenai kondisi warga terdampak bencana perlahan menghilang dari ruang publik, tergantikan oleh narasi keamanan dan stabilitas negara. Kejadian ini terjadi tepatnya di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Landeng, Kecamatan Lhoksukon, Kamis (25/12/2025).

Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana ekspresi publik yang bersinggungan dengan sejarah konflik sering kali dibaca secara sempit. Bendera GAM bukan simbol netral; ia memuat memori panjang tentang kekerasan dan pergulatan politik di Aceh. Kekhawatiran negara atas kemunculan simbol tersebut dapat dipahami. Namun, ketika simbol menjadi fokus utama, substansi tuntutan warga tentang perlunya peningkatan perhatian dan penanganan bencana justru terpinggirkan.

Dalam perspektif komunikasi publik, penggunaan simbol politik yang sensitif dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi simbolik berisiko tinggi. Simbol dipilih karena daya tarik dan kemampuannya menarik perhatian, terutama ketika saluran komunikasi formal dirasakan tidak efektif. Bagi sebagian warga, simbol menjadi cara untuk memastikan pesan mereka tidak diabaikan. Namun, perbedaan tafsir antara warga dan negara kerap memicu eskalasi, terutama ketika simbol langsung diposisikan sebagai ancaman.

Respons aparat yang berujung pada pembubaran aksi menunjukkan kuatnya pendekatan keamanan dalam komunikasi politik. Pendekatan ini lazim digunakan ketika negara merasa kedaulatannya dipertaruhkan. Namun, dalam demokrasi, komunikasi politik idealnya tidak berhenti pada pengendalian, melainkan juga mencakup upaya mendengar dan menjelaskan. Ketika dialog tidak terjadi, kepercayaan publik menjadi taruhannya.

Isu ini berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan menyampaikan pendapat memang memiliki batas, terutama ketika menyangkut ketertiban umum dan keutuhan negara. Namun, pembatasan terhadap ekspresi semestinya dilakukan secara proporsional, transparan, dan berlandaskan hukum. Pendekatan yang terlalu keras justru berisiko menimbulkan kesan bahwa negara lebih fokus pada penertiban simbol daripada perlindungan hak warga.

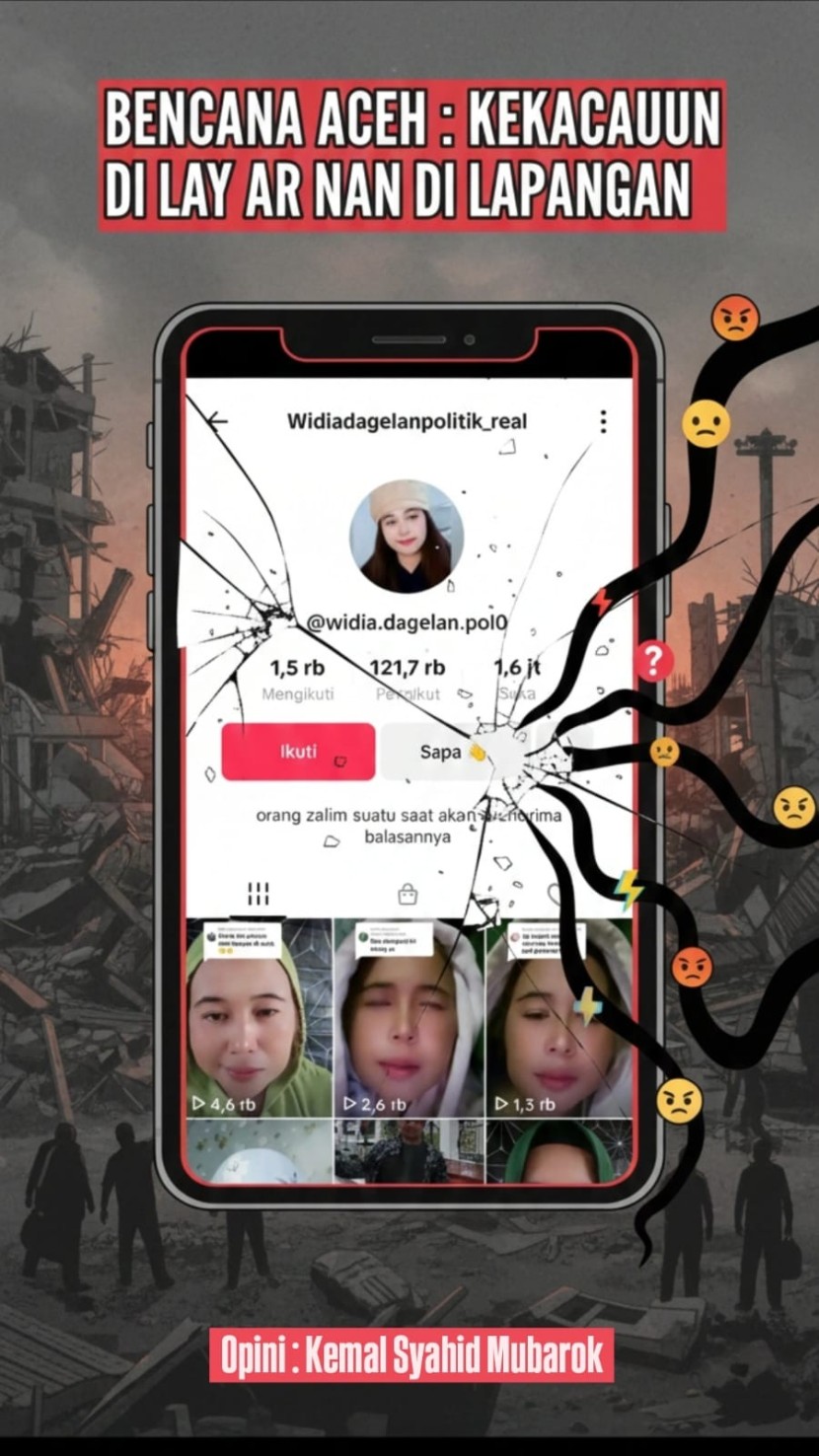

Peran media dalam konteks ini juga penting dicermati. Pemberitaan yang menitikberatkan pada simbol politik berpotensi menggeser fokus publik dari isu kemanusiaan. Akibatnya, diskusi mengenai status bencana dan kebutuhan warga terdampak menjadi kurang mendapat perhatian. Padahal, media memiliki posisi strategis untuk menjaga agar kepentingan publik tetap berada di pusat perbincangan.

Lebih jauh, peristiwa ini mencerminkan tantangan komunikasi politik di Indonesia, khususnya dalam konteks pascakonflik. Negara masih kerap mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada stabilitas, sementara ekspresi warga diposisikan sebagai potensi gangguan. Padahal, stabilitas jangka panjang justru bergantung pada kemampuan negara mengelola perbedaan secara terbuka dan dialogis.

Peristiwa di Aceh seharusnya menjadi pengingat bahwa tidak setiap ekspresi yang berbeda perlu segera dimaknai sebagai ancaman. Di balik simbol yang memicu kontroversi, sering kali terdapat pesan yang lebih mendasar: keinginan warga untuk didengar. Jika negara dan masyarakat terus terjebak dalam tarik-menarik simbol dan kekuasaan, isu kemanusiaan akan kembali tersisih.

Di saat bencana menuntut empati dan kehadiran negara, tantangan terbesar bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan ruang ekspresi tetap terbuka. Demokrasi diuji bukan ketika negara mampu menertibkan simbol, melainkan ketika ia mampu mendengarkan warganya dengan kepala dingin dan sikap terbuka.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.