Kemal Syahid

Kemal Syahid

Saat Pendertitaan Aceh Dijadikan Panggung Moral

Politik | 2025-12-30 23:59:41

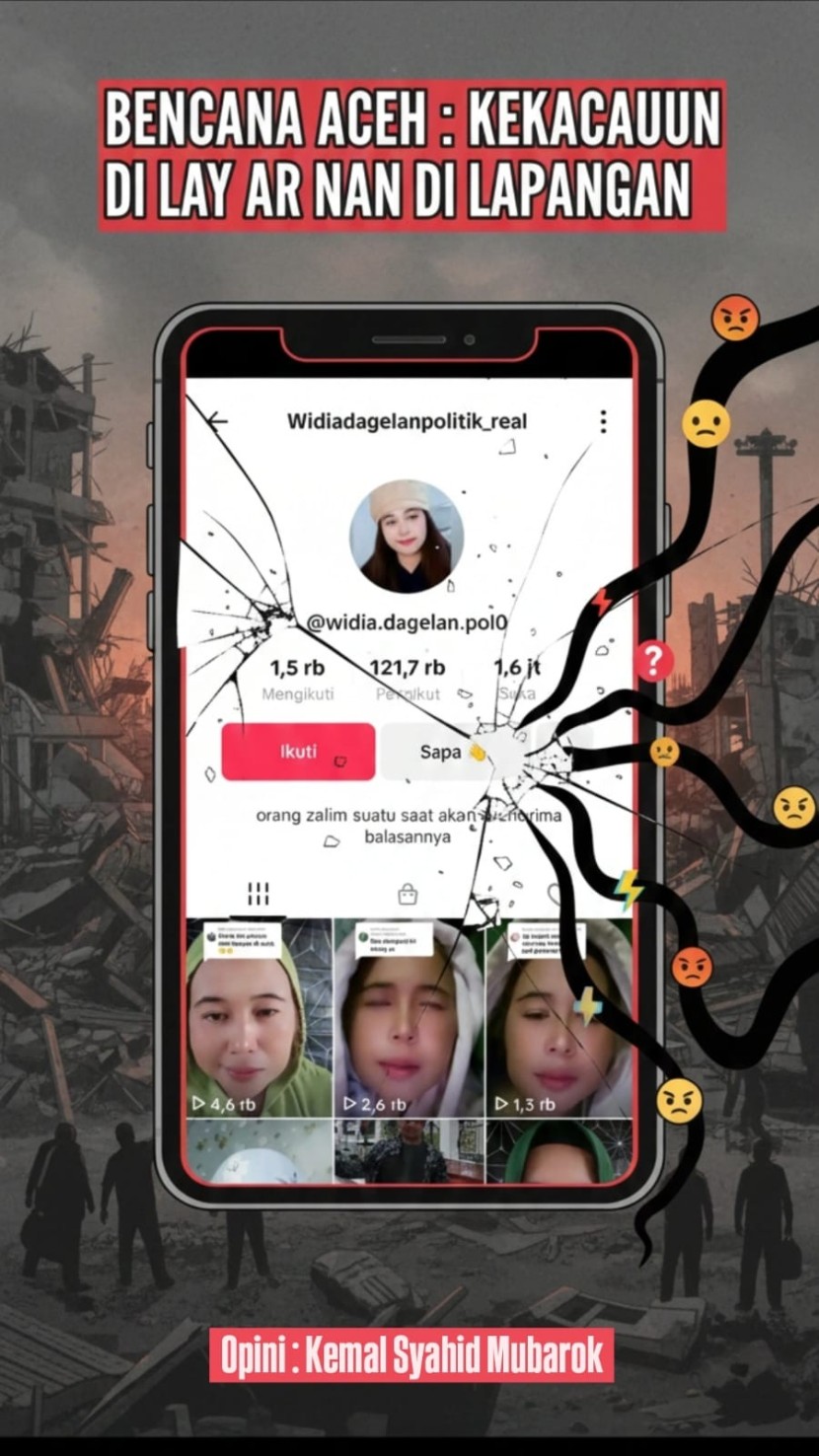

Bencana alam yang kembali melanda Aceh seharusnya menjadi pengingat tentang rapuhnya kehidupan dan pentingnya solidaritas kemanusiaan. Namun alih-alih empati, ruang publik digital justru diramaikan oleh sebuah video viral di TikTok yang menampilkan seorang ibu-ibu berdoa agar Aceh dimusnahkan oleh bencana. Video tersebut tidak hanya melukai perasaan korban, tetapi juga membuka wajah lain dari kekacauan di balik bencana, dimana kekacauan komunikasi, etika, dan kemanusiaan menjadi tanggung jawab momok moralitas sebagai manusia.

Peristiwa ini tidak bisa dibaca sekadar sebagai ekspresi personal atau “emosi sesaat”. Dalam konteks komunikasi politik, video tersebut adalah peristiwa simbolik. Sebuah teks politik yang diproduksi, disirkulasikan, dan dimaknai secara massal. Ketika doa dipertontonkan sebagai konten, dan penderitaan orang lain dijadikan objek legitimasi moral, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sopan santun digital, melainkan arah moral ruang publik kita.

Kekerasan Simbolik dalam Balutan Doa

Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu memperkenalkan konsep kekerasan simbolik, dimana kekerasan yang tidak dilakukan melalui fisik, tetapi lewat bahasa, simbol, dan makna. Doa yang menyerukan kehancuran suatu wilayah beserta manusia di dalamnya adalah bentuk kekerasan simbolik yang nyata. Ia melukai martabat kolektif masyarakat Aceh, sembari tampil seolah sah karena dibungkus dalam bahasa religius.

Kekerasan simbolik menjadi semakin berbahaya ketika dilegitimasi oleh algoritma media sosial. Konten yang memancing amarah, keterkejutan, dan polarisasi cenderung lebih cepat viral. Dengan demikian, penderitaan korban bencana tidak lagi ditempatkan sebagai tragedi kemanusiaan, melainkan sebagai panggung moral untuk menunjukkan siapa yang paling “benar” dan siapa yang layak “dihukum”.

Framing Bencana: Dari Tragedi ke Penghakiman

Dalam teori framing, ilmuwan komunikasi politik Robert Entman menjelaskan bahwa cara suatu peristiwa dibingkai akan menentukan bagaimana publik memahaminya, siapa yang disalahkan, dan solusi apa yang dianggap relevan. Video viral tersebut membingkai bencana Aceh sebagai akibat dosa dan murka Tuhan. Framing semacam ini berbahaya karena menggeser bencana dari wilayah kemanusiaan dan kebijakan publik ke ranah penghakiman moral.

Ketika bencana dipahami semata sebagai hukuman ilahi, maka faktor-faktor struktural seperti tata kelola lingkungan, mitigasi bencana, ketimpangan pembangunan, dan kesiapsiagaan negara menjadi kabur. Negara seolah dibebaskan dari tanggung jawab, sementara korban diminta menerima nasibnya sebagai “takdir”. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari cara pandang seperti ini?

Ruang Publik Digital yang Kehilangan Etika

Filsuf Jerman Jürgen Habermas membayangkan ruang publik sebagai arena diskursus rasional, tempat warga berdialog secara setara demi kepentingan bersama. Namun realitas ruang publik digital hari ini justru bergerak ke arah sebaliknya. Media sosial, terutama platform berbasis video singkat, menciptakan ruang publik instan yang emosional, dangkal, dan sering kali tanpa empati.

Video tentang doa kehancuran Aceh bukan sekadar gagal secara etis, tetapi juga menandai kerusakan fungsi ruang publik. Alih-alih deliberasi, yang muncul adalah polarisasi. Alih-alih solidaritas, yang menguat adalah hasrat menghakimi. Dalam kondisi seperti ini, bencana bukan lagi momentum memperkuat kebersamaan nasional, melainkan bahan bakar konflik simbolik.

Politik Emosi dan Populisme Moral

Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana politik emosi bekerja di era digital. Amarah, rasa takut, dan superioritas moral menjadi komoditas yang mudah dijual. Doa yang menyerukan kehancuran bukanlah ajaran agama, melainkan ekspresi populisme moral: membelah dunia menjadi “kami yang benar” dan “mereka yang pantas dihukum”.

Aceh, dalam banyak narasi publik, kerap diposisikan sebagai wilayah yang “istimewa” secara religius, tetapi sekaligus selalu siap diadili secara moral. Bencana yang menimpa Aceh sering dibaca bukan sebagai musibah nasional, melainkan sebagai ujian atau hukuman. Video viral tersebut mereproduksi stigma lama: Aceh bukan dilihat sebagai subjek kemanusiaan, melainkan sebagai objek penghakiman.

Absennya Negara dalam Komunikasi Bencana

Kekacauan narasi ini tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh subur karena absennya komunikasi politik negara yang empatik, tegas, dan manusiawi dalam merespons bencana. Ketika negara gagal hadir dengan narasi yang melindungi korban, menjelaskan konteks struktural, dan menegaskan nilai kemanusiaan, maka ruang publik akan diisi oleh tafsir-tafsir liar.

Dalam kekosongan itulah, doa tanpa belas kasih bisa viral, dan kebencian tampil seolah wajar. Padahal, komunikasi bencana seharusnya menjadi instrumen negara untuk merawat solidaritas, bukan membiarkannya terkoyak oleh sensasi digital.

Menjaga Kemanusiaan di Tengah Bencana

Bencana alam memang tidak bisa dihindari, tetapi cara kita membicarakannya bisa dipilih. Doa, jika kehilangan empati, berubah menjadi kekerasan simbolik. Media sosial, jika tanpa etika, menjelma ruang penghakiman massal. Dan negara, jika absen, membuka jalan bagi kekacauan makna.

Aceh tidak sedang dihukum oleh alam, tetapi terus dihakimi oleh narasi. Sudah saatnya kita mengembalikan bencana ke tempat yang semestinya: sebagai tragedi kemanusiaan yang menuntut solidaritas, tanggung jawab, dan kebijakan yang adil. Jika tidak, maka yang benar-benar hancur bukan hanya rumah dan infrastruktur, melainkan nurani kolektif kita sebagai bangsa.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.