Tri Wahono

Tri Wahono

Ketika Tikus Selokan Menang: Leptospirosis dan Kota yang Gagal Belajar

Kebijakan | 2025-11-12 04:38:01

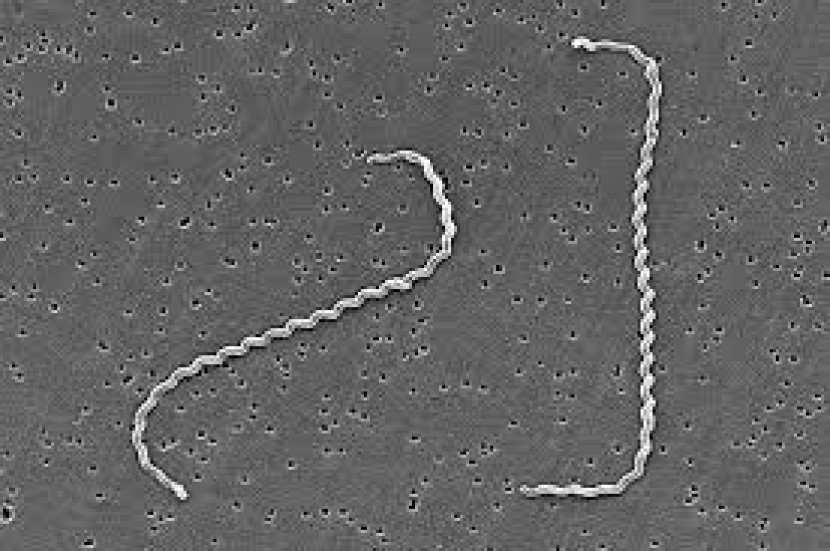

Penyakit ini bukan sesuatu yang baru, tidak misterius, dan bisa dideteksi. Permasalahan yang sebenarnya bukan hanya berasal dari bakteri Leptospira, tetapi juga karena lambatnya sistem perkotaan dan kebijakan publik dalam merespon ancaman lama yang terus menimpa, secara berulang.

Dalam semester pertama tahun 2025, lebih dari seratus orang di Indonesia meninggal karena leptospirosis. Data resmi dari Kementerian Kesehatan mencatat 101 kematian hanya dari bulan Januari sampai Juni 2025.

Musuh yang dihadapi bukanlah sesuatu abstrak: tikus, hewan yang ada di pusat kota, di pasar, di saluran pembuangan, dan di sekitar rumah kita. Tikus ini menjadi simbol paling nyata dari kota yang gagal menjaga kebersihan dan kesehatannya.

Wabah Dari Jantung Kota

Leptospirosis terjadi setiap tahun, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk dan kawasan banjir musiman: Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Jakarta, hingga Manado. Ketika hujan datang dan selokan meluap, air menjadi tercemar oleh kencing tikus yang membawa Leptospira.

Infeksi bisa terjadi hanya melalui luka kecil di kulit. Gejalanya mirip dengan flu, tetapi bisa berkembang cepat menjadi gagal ginjal atau bahkan kematian dalam waktu singkat.

Sebanyak 101 kematian di paruh pertama tahun 2025 bukanlah tragedi lokal; ini adalah peringatan nasional bahwa tikus telah menjadi “penghuni permanen” di kota-kota kita. Bakteri Leptospira sekarang bukan sekadar kuman, tetapi juga tanda dari krisis sanitasi di perkotaan.

Kota yang Menjadi Habitat Penyakit

Kita sering menyalahkan tikus. Namun, tikus sebenarnya hanyalah akibat dari lingkungan yang kita ciptakan. Kota-kota modern di Indonesia berkembang tanpa memperhatikan aspek ekologis. Sistem drainase yang sempit, saluran terbuka, dan tumpukan sampah menciptakan surga bagi tikus.

Seekor tikus betina dapat melahirkan hingga 60 anak per tahun. Dalam kondisi lingkungan yang ideal, seperti di banyak kota besar, jumlah mereka dapat berlipat ganda dalam waktu beberapa bulan.

Kota menyediakan sumber makanan yang berlimpah: sampah dari pasar, limbah rumah tangga, dan sisa makanan dari restoran. Tikus tidak perlu sembunyi di hutan, karena kota telah menjadi “ekosistem hutan baru yang sempurna” bagi mereka. Ironisnya, tikus jauh lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kota dibanding manusia yang mendesain kota tersebut.

Kegagalan yang Terulang Setiap Musim Hujan

Setiap tahun, pemerintah meluncurkan program pengendalian. Namun, pendekatannya tetap reaktif dan seremonial. Ketika musim banjir dan jumlah kasus meningkat, maka muncullah himbauan dan spanduk peringatan. Namun, ketika sudah lewat, semua itu diabaikan. Berulang, tiap tahun, tiap musim.

Yang perlu dicatat, Leptospira tidak terpengaruh oleh musim. Ia bertahan di ginjal tikus dan terus-menerus dilepaskan ke lingkungan. Di kota yang menjadi penuh genangan, bakteri ini takkan pernah benar-benar lenyap.

Penyakit ini seharusnya bisa diatasi dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan: sistem drainase tertutup, pengolahan sampah organik, serta pendidikan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Sayangnya, di Indonesia, sanitasi masih dianggap sebagai masalah estetika semata dan bukan masalah kesehatan publik.

Akibatnya, setiap musim hujan, kita hanya menyaksikan pengulangan cerita yang sama, hanya dengan narasi dan jumlah korban yang berbeda.

Tikus Sebagai Cerminan Kebijakan

Tikus bukan sekadar hama, tetapi juga ukuran kegagalan kebijakan perkotaan.

Tikus tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan manusia. Selama manusia menyediakan makanan dan tempat tinggal, populasi mereka akan terus meningkat, begitu pula dengan risiko penyakit.

Jika populasi tikus bertambah, itu menunjukkan jika kebijakan lingkungan tidak berhasil. Jika terjadi lonjakan leptospirosis, ini adalah tanda bahwa sistem kesehatan masyarakat tidak menangani akar masalahnya.

Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan One Health, yang menyatukan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu sistem yang kohesif. Informasi mengenai jumlah tikus, kualitas air, dan kasus penyakit harus dianalisis secara bersamaan, bukan terpisah-pisah antarinstansi.

Kementerian Kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya sendirian. Dinas-dinas seperti pekerjaan umum, tata kota, lingkungan hidup, dan riset harus berkolaborasi untuk mengembangkan strategi nasional dalam pengendalian leptospirosis yang berlandaskan ekosistem.

Kota yang Lebih Cerdas dari Tikus

Tikus dapat bertahan hidup karena mereka pintar dan bisa beradaptasi. Sayangnya, kota-kota yang kita miliki tidak demikian.

Kota-kota modern seharusnya dapat menjadi “lebih cerdas dari tikus,” melalui sistem drainase yang inovatif, pengelolaan limbah yang efektif, dan perilaku masyarakat yang menyadari risiko penyakit zoonosis.

Jika seratus nyawa dalam enam bulan tidak cukup untuk meningkatkan kesadaran nasional, mungkin kita harus bertanya: siapa sebenarnya yang menguasai kota-kota kita, pemerintah, masyarakat, atau tikus?

Tri Wahono

Peneliti Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Mahasiswa Program Doktoral Biologi, Universitas Gadjah Mada

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.