Thoriq Panji Perdana

Thoriq Panji Perdana

Ekonomi Digital dan Kolonialisme Baru: Siapa yang Menguasai Data, Menguasai Dunia

Politik | 2025-10-15 18:10:23

Ditulis Oleh : Lola Amalia Ertami

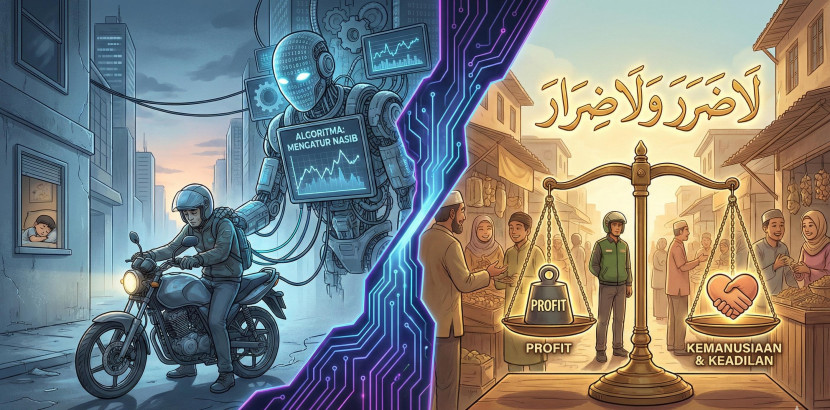

Di era globalisasi digital, kekuasaan tidak lagi diukur dari seberapa luas wilayah atau besar cadangan minyak yang dimiliki suatu negara, tetapi dari seberapa besar kendali mereka atas data. Jika dulu kolonialisme menandai perebutan tanah dan sumber daya alam, kini bentuknya berubah menjadi perebutan ruang siber dan informasi. Inilah yang disebut banyak akademisi sebagai digital colonialism — kolonialisme baru yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari kita.

Kolonialisme klasik beroperasi melalui penjajahan fisik dan ekonomi. Negara-negara Eropa menjajah Asia dan Afrika demi emas, rempah, dan tenaga kerja murah. Namun kini, penjajahan itu bergeser ke ruang digital: negara dan korporasi raksasa menancapkan pengaruhnya melalui kontrol terhadap infrastruktur teknologi, arsitektur internet, dan, yang paling berharga — data pengguna. Seperti halnya tanah yang dulu menjadi sumber kekayaan kolonial, data kini menjadi “minyak baru” abad ke-21.

Perusahaan-perusahaan seperti Google, Meta, Amazon, dan Microsoft berperan seperti kekuatan imperialis modern. Mereka membangun “koloni digital” melalui platform yang kita gunakan setiap hari: media sosial, mesin pencari, aplikasi belanja, dan layanan cloud. Kita seolah hidup gratis di platform mereka, padahal sebenarnya kita “membayar” dengan data pribadi, preferensi, dan perilaku online kita. Semua interaksi digital kita direkam, dianalisis, lalu dimonetisasi untuk kepentingan ekonomi dan politik. Dalam istilah Shoshana Zuboff, fenomena ini dikenal sebagai surveillance capitalism — sistem ekonomi yang menjadikan pengawasan terhadap manusia sebagai sumber keuntungan.

Ketimpangan yang tercipta di dunia digital mencerminkan pola kolonial lama: negara maju mendominasi teknologi, sementara negara berkembang menjadi pasar data dan pengguna pasif. Infrastruktur internet, server global, dan pusat data (data centers) mayoritas masih dikontrol oleh negara-negara Barat. Bahkan ketika negara-negara berkembang mencoba membangun kemandirian digital, mereka tetap tergantung pada ekosistem dan standar teknologi yang ditetapkan oleh raksasa Silicon Valley. Dengan kata lain, dominasi ekonomi global kini dijalankan melalui hegemonisasi teknologi.

Di sisi lain, negara-negara seperti Cina mulai menantang dominasi Barat dengan membangun “tatanan digital alternatif” melalui perusahaan seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba. Persaingan antara AS dan Cina di bidang teknologi bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang siapa yang akan menjadi arsitek utama tatanan digital global. Dari perang chip, kebijakan data localization, hingga infrastruktur 5G, semuanya berakar pada perebutan kendali atas data dan informasi — sumber daya paling strategis dalam era digital.

Implikasi dari kolonialisme digital ini sangat luas, terutama bagi kedaulatan negara berkembang. Ketika data warga negara disimpan di server luar negeri dan dikelola oleh perusahaan asing, maka kedaulatan digital pun menjadi ilusi. Negara kehilangan kontrol atas informasi publik, pola konsumsi masyarakat, bahkan potensi ekonomi domestiknya. Di sinilah muncul konsep kedaulatan data (data sovereignty), yaitu upaya untuk memastikan bahwa data nasional dikelola dan dilindungi oleh negara sendiri. Uni Eropa sudah memulainya dengan GDPR, sementara Indonesia mencoba mengikuti melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) — meski implementasinya masih jauh dari sempurna.

Namun, kolonialisme digital tidak hanya soal kontrol ekonomi atau kebijakan, tapi juga bentuk penjajahan budaya dan pengetahuan. Algoritma yang diciptakan oleh perusahaan global secara halus mengarahkan cara kita berpikir, melihat dunia, dan berinteraksi. Budaya lokal dan bahasa minoritas perlahan tergeser oleh konten global yang diproduksi oleh kekuatan kapital digital. Narasi yang mendominasi ruang digital pun sering kali berpihak pada kepentingan ekonomi dan politik dari negara-negara pusat kekuatan teknologi.

Fenomena ini menuntut kita untuk berpikir ulang tentang makna kemerdekaan di era digital. Jika di masa lalu perjuangan kemerdekaan adalah melawan penjajahan fisik, maka perjuangan hari ini adalah melawan dominasi data dan algoritma. Negara-negara berkembang perlu membangun strategi diplomasi digital, memperkuat literasi data, serta menciptakan kebijakan teknologi yang berdaulat dan inklusif. Tanpa itu, mereka hanya akan menjadi “koloni digital” yang hidup di bawah pengawasan korporasi global.

Sebagaimana dulu bangsa-bangsa memperjuangkan kemerdekaan politik dan ekonomi, kini tantangan generasi kita adalah memperjuangkan kemerdekaan digital. Karena pada akhirnya, di dunia yang semakin terhubung ini, siapa yang menguasai data — dialah yang menguasai dunia.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.