Ananda Rizky Prawiranegara

Ananda Rizky Prawiranegara

Seni Rupa dalam Pusaran Politik Indonesia, Propaganda Kekuasaan atau Cermin Perlawanan?

Politik | 2025-10-01 18:33:44

Pernahkah kita berhenti sejenak di depan mural jalanan, membaca tulisan berwarna kontras yang menohok “Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas”? Atau melihat karikatur politik yang menyindir pemerintah dengan humor getir? Di balik goresan kuas dan coretan dinding itu, ada pertanyaan besar, apakah seni rupa hanya menjadi alat kekuasaan untuk mengukuhkan legitimasi, atau justru ruang alternatif bagi rakyat untuk melawan dan bersuara?

Sejak lama, seni rupa di Indonesia tidak pernah benar-benar steril dari politik. Ia selalu berada dalam tarik-menarik, dipeluk penguasa sebagai propaganda, sekaligus dipakai rakyat sebagai medium perlawanan. Posisi saya jelas, seni rupa adalah medan ganda, ia bisa menjadi corong kekuasaan, tapi lebih sering dan lebih kuat berfungsi sebagai cermin perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang menindas.

Tak bisa dipungkiri, penguasa sering memanfaatkan seni rupa untuk membangun citra. Pada masa Orde Baru, misalnya, pemerintah gencar menugaskan seniman untuk membuat diorama, patung, dan monumen yang meneguhkan narasi resmi negara. Monumen Lubang Buaya, misalnya, bukan sekadar karya seni, melainkan bagian dari proyek politik untuk membentuk ingatan kolektif tentang “bahaya laten komunis.” Dengan visual yang dramatis, penguasa mengukuhkan legitimasi sekaligus menutup ruang tafsir lain.

Fenomena serupa masih terjadi hari ini. Baliho raksasa dengan wajah politisi tersenyum, poster program pemerintah dengan desain seragam, hingga visualisasi pembangunan dalam bentuk patung atau mural “pesanan” hanyalah wajah baru dari tradisi lama, seni rupa sebagai alat propaganda. Dengan kekuatan visual yang langsung menembus indera, seni rupa jauh lebih efektif daripada sekadar pidato atau teks hukum.

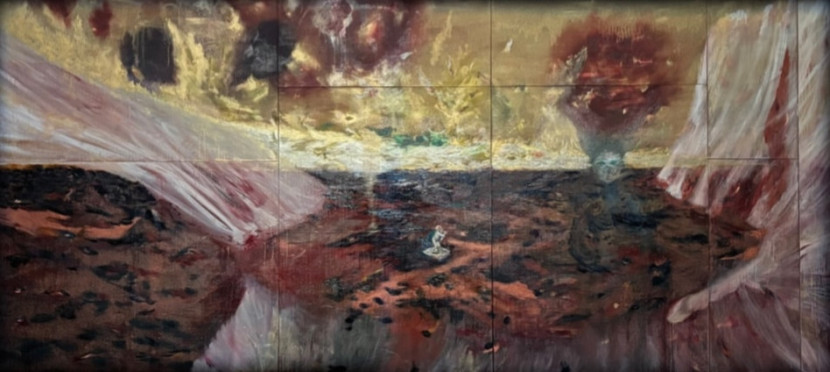

Namun. Sejarah juga mencatat sisi lain, seni rupa yang meledak sebagai ekspresi perlawanan. Pada masa kolonial, Raden Saleh melukis “Penangkapan Pangeran Diponegoro” dengan cara yang berbeda dari versi Belanda. Alih-alih menampilkan Diponegoro yang tunduk, Raden Saleh menggambarkan wajah sang pahlawan penuh martabat sebuah bentuk perlawanan simbolik lewat kanvas.

Di era Orde Baru, muncul Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia (1970-an) yang menolak seni sebagai pajangan elitis. Mereka turun ke jalan, memakai instalasi dan karya eksperimental untuk mengkritik represi. Sementara itu, karikatur politik di surat kabar seringkali lebih tajam daripada editorial.

Kini, perlawanan itu hadir lewat mural, graffiti, dan seni jalanan. Tahun 2021, mural dengan tulisan “Tuhan Aku Lapar” dihapus aparat. Padahal mural itu hanya menggambarkan jeritan rakyat kecil di tengah pandemi. Bukankah ini menunjukkan bahwa seni rupa masih berfungsi sebagai cermin perlawanan, dan kekuasaan merasa terganggu karena bayangan itu begitu jujur?

Seni rupa punya kekuatan yang unik, ia berbicara tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Sebuah karikatur bisa memancing tawa sekaligus marah dalam hitungan detik. Sebuah mural bisa menyampaikan kritik sosial yang tak bisa ditulis di media arus utama karena ancaman sensor.

Selain itu, seni rupa bersifat kolektif. Sebuah mural di tembok jalan bukan milik individu semata, melainkan milik publik. Setiap orang yang lewat bisa membaca, menafsirkan, bahkan ikut menambah coretan. Di sinilah seni rupa berbeda dengan dokumen hukum atau artikel panjang: ia hidup, cair, dan langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Ada yang berpendapat bahwa seni seharusnya netral, bebas dari politik, murni soal estetika. Menurut pandangan ini, jika seni rupa terus dipakai untuk propaganda atau perlawanan, maka seni kehilangan “kemurnian”nya. Tapi mari kita jujur, adakah seni yang benar-benar netral? Bahkan pilihan untuk tidak bicara politik adalah sikap politik itu sendiri. Seni yang hanya dipajang di galeri elit, jauh dari denyut persoalan rakyat, sesungguhnya juga sedang berpihak pada status quo. Jadi, klaim netralitas seni hanyalah ilusi. Justru ketika seni rupa hadir di ruang publik dan berani menyuarakan yang tak terucapkan, di situlah ia menemukan peran sejatinya.

Pada akhirnya, seni rupa di Indonesia akan terus berada di persimpangan, menjadi alat legitimasi kekuasaan sekaligus ruang ekspresi perlawanan. Bedanya, propaganda kekuasaan biasanya dipaksakan dari atas, sementara seni perlawanan lahir dari bawah, dari keresahan rakyat yang tak lagi punya ruang di kanal formal.

Di era banjir informasi seperti sekarang, seni rupa justru menjadi bahasa alternatif yang lebih jujur dan menggugah. Mural, grafiti, karikatur, hingga instalasi jalanan bisa menjadi “koran rakyat” yang menyuarakan kebenaran yang sering diabaikan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah seni rupa seharusnya terlibat politik, melainkan di pihak mana ia akan berpijak? Pada kekuasaan yang ingin menutup mata, atau pada rakyat yang ingin membuka mata?

Jika kita percaya bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur lima tahunan, melainkan juga ruang ekspresi, maka seni rupa harus dipelihara sebagai medan kebebasan. Biarlah tembok berbicara, biarlah kanvas menjerit, biarlah cat semprot menuliskan sejarah. Karena sering kali, suara rakyat justru lebih jelas terbaca di dinding yang penuh mural daripada di podium parlemen.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.