Nur Rizka Laila

Nur Rizka Laila

Mengapa Belanda Berubah Saat Tinggal di Hindia? Ini Jawaban Satirnya

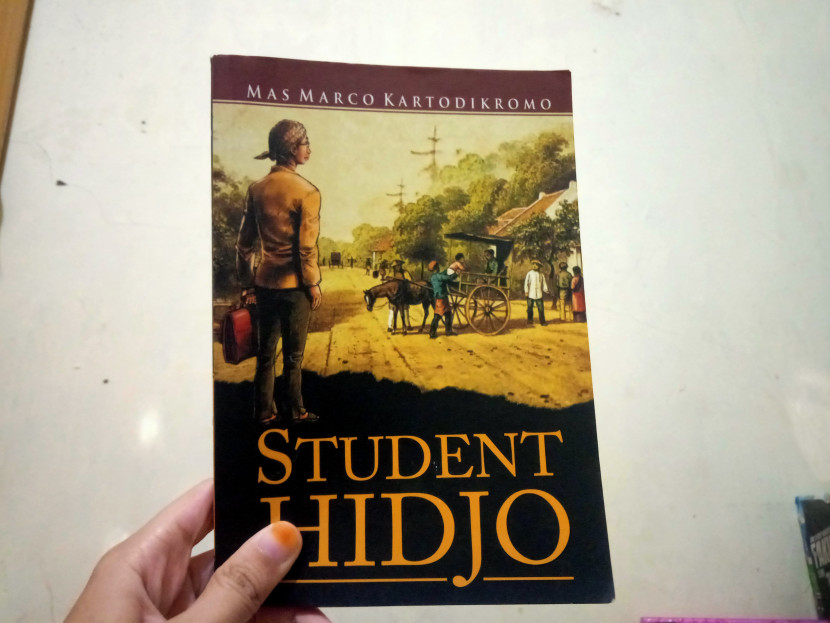

Sastra | 2025-05-18 19:51:05Pertama kali saya tergerak menulis ini setelah membaca kembali salah satu karya penting dalam sejarah sastra pergerakan Indonesia: Student Hidjo karya Mas Marco Kartodikromo. Dalam novel itu, Mas Marco dengan gaya satir dan tajam menggambarkan betapa ironisnya tingkah laku sebagian orang Belanda yang tinggal di Hindia.

Mereka yang dulunya berasal dari kelas bawah di Amsterdam, bahkan bekas kuli atau tentara rendahan, begitu tiba di tanah jajahan langsung berubah menjadi ‘tuan besar’. Merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, dan mendadak seperti bangsawan. Padahal, asal usul mereka tidak jauh berbeda dengan rakyat jelata di sini.

Fenomena ini juga disindir dalam sebuah drama Belanda berjudul Tropenadel yang berarti kurang lebih “bangsawan tropis”. Drama itu menceritakan kisah klasik kolonialisme: orang kecil yang berubah sombong karena kekuasaan. Tapi di balik kisah itu, terselip cermin besar bagi kita semua: tentang ilusi, superioritas, dan identitas palsu di tanah jajahan.

Mengapa Orang Belanda Berubah di Hindia?

Fenomena ini sebenarnya tidak hanya disadari oleh bumiputera, tapi juga oleh orang Belanda sendiri terutama mereka yang belum pernah ke Hindia. Mereka kaget melihat teman atau saudara yang kembali dari tanah jajahan berubah drastis: gila hormat, angkuh, dan merasa lebih tinggi dari siapa pun.

Mas Marco melalui tokoh-tokoh dalam Student Hidjo juga mempertanyakan hal ini. Mengapa orang Belanda menjadi lebih kasar dan sombong justru ketika jauh dari negerinya sendiri?

Penulis asli naskah drama ini membagi penyebabnya menjadi dua sisi: dari pihak Belanda dan dari pihak bumiputera sendiri.

1. Pengetahuan Minim tentang Hindia

Meskipun Hindia Belanda sudah lama menjadi koloni, sebagian besar orang Belanda tidak tahu apa-apa tentang negeri jajahannya ini. Di sekolah-sekolah mereka hanya diajari bahwa Hindia itu punya pulau-pulau, kota seperti Batavia dan Bandung, serta sungai seperti Ciliwung dan Bengawan Solo. Tidak lebih.

Akibatnya, ketika mereka datang ke sini, mereka tidak punya bekal pemahaman budaya. Mereka hanya bergaul dengan sesama Belanda, hidup di kompleks sendiri, dan hanya melihat bumiputera sebagai “pelayan”. Mereka tidak mengenal, apalagi memahami, kehidupan penduduk asli.

Bahkan, banyak yang mengira Jawa itu jauh dari Hindia. Ada pula yang percaya bahwa orang di sini masih makan manusia, dan hidup berdampingan dengan harimau. Pandangan ini terdengar lucu, tapi sebenarnya menggambarkan betapa terbatasnya pemahaman mereka.

2. Prasangka Turunan dan Cerita Lama

Banyak orang Belanda datang ke Hindia dengan cerita buruk dari kerabat mereka: bahwa orang bumiputera malas, suka mencuri, dan tidak bisa dipercaya. Ini membuat mereka sejak awal sudah bersikap curiga, bahkan merendahkan penduduk lokal. Surat kabar Belanda pun ikut memperkuat stereotip ini.

Satu cerita buruk dari pengalaman punya babu yang pernah mencuri, bisa menjelma jadi stigma nasional: bahwa semua orang Hindia seperti itu. Akibatnya, orang Belanda datang dengan kecurigaan dan superioritas yang sudah terbentuk.

Dari Sisi Bumiputera: Takut dan Terlalu Menghormati

Di sisi lain, anak-anak bumiputera sejak kecil sering ditakut-takuti dengan sosok “Belanda”. Di Jawa, misalnya, orang tua sering menenangkan anaknya yang menangis dengan kalimat: “Awas, nanti ditangkap Belanda!” Sikap ini menanamkan rasa takut sekaligus penghormatan berlebihan. Orang Belanda dilihat sebagai bangsa penakluk, yang pantas diperlakukan seperti bangsawan.

Bahkan dalam percakapan, orang bumiputera menggunakan bahasa Jawa halus (krama inggil) saat berbicara dengan orang Belanda. Ironisnya, orang Belanda tidak pernah mau repot-repot mempelajari bahasa tersebut. Mereka hanya tahu bahasa pasar atau bahasa perintah.

Hubungan yang terbentuk pun tidak setara. Bumiputera terlalu tunduk, dan Belanda terlalu tinggi hati. Ini yang dikritik Mas Marco dengan cerdas dalam novelnya: bahwa penjajahan tidak hanya berlangsung di level ekonomi dan politik, tetapi juga dalam bahasa, budaya, dan cara pandang.

Pertanyaannya, apakah sindiran ini masih relevan di masa kini?

Jawabannya: ya, dalam bentuk dan wajah yang berbeda.

Kita mungkin sudah merdeka dari kolonialisme secara politik. Tapi secara mental dan budaya, jejak itu masih terasa. Masih banyak masyarakat yang minder dengan bahasa sendiri, lebih percaya pada segala sesuatu yang datang dari Barat, dan menganggap orang asing lebih hebat hanya karena mereka “bule”.

Kita juga masih melihat bagaimana kekuasaan dan kekayaan bisa mengubah seseorang: dari yang biasa saja, menjadi sombong dan merasa berhak mengatur semuanya. Ini bukan hanya soal Belanda, tapi tentang mentalitas yang perlu terus dikritisi termasuk oleh kita sendiri.

Waktunya Membuka Mata, Tulisan ini tidak bermaksud menyebarkan kebencian. Justru sebaliknya, agar kita bisa membuka mata dan menyadari bahwa relasi antara Belanda dan bumiputera dulu sangat timpang. Supaya kita tidak terus mengulang rasa rendah diri yang diwariskan oleh masa kolonial.

Kita juga tidak bisa terus-menerus menyalahkan masa lalu. Tapi kita bisa belajar darinya. Lebih cepat kita saling memahami, lebih baik untuk masa depan bersama baik untuk Indonesia maupun Belanda.

Dan lebih baik lagi, jika kita memulai dengan tidak merasa kecil di hadapan siapa pun, dan tidak merasa besar hanya karena status sosial, kekayaan, atau warna kulit.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.