Nava Lande

Nava Lande

Bagaimana Kultur Thrift Store Instagram Menciptakan Budaya Konsumerisme yang Tidak Sehat

Trend | 2024-05-29 00:24:46

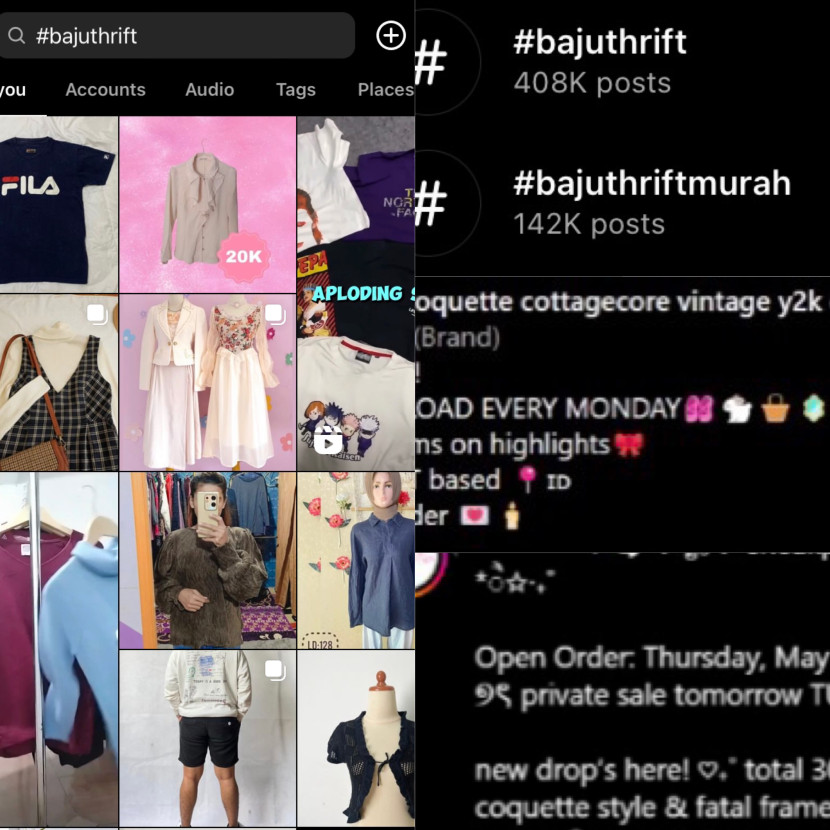

Tren thrifting atau membeli barang bekas sedang tumbuh begitu pesat di Indonesia, sebagian besar berkat thrift shop berbasis online, berpusat di aplikasi Instagram, yang menawarkan pakaian bekas dengan inovasi yang unik dan menarik minat banyak kalangan muda. Di dalam dunia thrifting Instagram, sebagian besar baju dan barang yang diperjualbelikan memiliki tema yang sejalan dengan tren fesyen pada kalangan muda, seperti tren fesyen bernuansa vintage, Y2K, coquette (identik dengan pita pink), hingga fairycore (bernuansa peri dan hutan) dan cottagecore (terinspirasi dari kehidupan pedesaan Inggris). Para penjual baju thrift yang barang dagangannya selalu sejalan dengan tren-tren ini mampu menumbuhkan usahanya dengan begitu cepat dan besar, hingga mengakibatkan terbentuknya komunitas-komunitas jual beli tersendiri yang terdiri dari para penjual produk thrift yang saling bekerjasama dan pelanggan-pelanggan setia mereka di Instagram.

Hingga saat ini, komunitas thrifting Instagram punya kultur khas, dan kultur ini diikuti secara kultus oleh ratusan pelanggan—hal yang tentunya jadi keuntungan besar bagi para pebisnis baju bekas yang mampu mengikuti fenomena ini. Sayangnya, komunitas-komunitas ini juga yang bertanggung jawab atas lahirnya banyak praktik jual beli yang negatif yang juga memicu kebiasaan konsumerisme pada pelanggan mereka.

Masalah pertama datang dari praktik penjual baju thrift yang seringkali menaikkan harga pakaian bekas hanya karena pakaian tersebut sesuai dengan estetika dan tren tertentu, maupun pembeli yang rela membayar lebih hanya agar memiliki fesyen tersebut. Praktik ini disebut dengan price gouging. Para pengusaha thrift di Instagram acapkali menawarkan baju bekas dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga fesyen bekas yang sewajarnya, bahkan di beberapa kasus, harga yang ditawarkan jauh lebih mahal daripada pakaian baru. Sejatinya, alasan praktik ini dilakukan tidak jauh dari hukum supply and demand, karena fesyen-fesyen thrift yang harganya dinaikkan tersebut sering menjadi rebutan karena sesuai dengan gaya fesyen yang sedang trending di kalangan muda.

Pakaian thrift bernuansa coquette misalnya, yang dipopulerkan oleh Nadin Amizah, adalah salah satu gaya fesyen yang paling dicari di toko-toko thrift Instagram pada tahun ini. Baju dress dan kardigan yang bernuansa coquette, biasanya berwarna putih dan berpita pink sering dipatok di kisaran Rp80.000,00 hingga Rp200.000,00. Contoh lainnya datang dari pengalaman pribadi. Rabu kemarin, baru saja saya membeli satu dress di salah satu toko thrift Instagram juga, dengan alasan desain dress tersebut sesuai dengan nuansa fairycore yang saya sukai. Dengan desain yang unik, ditambah dengan fotografi dress yang sangat bagus, serta copywriting yang mendeskripsikan dress tersebut seakan-akan itu adalah dress terbagus di dunia, saya akhirnya terbujuk untuk membeli baju itu secara impulsif. Namun, ketika dress fairycore tersebut sampai, saya tidak sengaja menemukan tag harga lama dari penjual sebelumnya. Rupanya, dress yang saya bayar dengan harga Rp85.000,00 rupiah tersebut dulunya dihargai senilai ¥165, atau sekitar Rp11.000,00. Meski tidak menyesal dengan kualitasnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saya merasa sedikit tertipu.

Hampir semua toko thrift Instagram menerapkan metode first pay first get (siapa cepat dia dapat). Selain itu produk-produk thrift yang baru biasanya akan dipajang tiap minggunya, tapi belum bisa dibeli. Produk-produk ini baru bisa dibeli di tanggal yang diperbolehkan oleh penjual; biasanya 2-3 hari kemudian. Metode siapa cepat dia dapat sendiri sudah cukup untuk menciptakan perasaan terdesak dan urgensi dalam diri konsumen, karena menggambarkan bahwa barang-barang yang dijual terbatas dan dapat hilang jika tidak segera dibeli. Maka, untuk mengatasi hal ini, beberapa toko thrift tersebut menawarkan praktik private sale sebagai solusi, yaitu memperbolehkan pelanggan untuk membeli produk sebelum tanggal yang diperbolehkan dengan tambahan biaya sekitar Rp10.000,00-Rp20.000,00. Praktik private sale ini semakin memakmurkan konsumerisme di kultur thrift Instagram karena dalam budaya konsumsi, ketidakpastian dan eksklusivitas seringkali meningkatkan minat konsumen. Metode first pay first get memanfaatkan kekhawatiran konsumen akan kehilangan kesempatan dan mendorong mereka untuk segera membeli, terlepas dari kebutuhan sebenarnya; dan praktik private sale yang ditawarkan sebagai “solusi” untuk metode tersebut semakin memberikan tekanan bagi pelanggan untuk membeli barang tersebut secepatnya dan mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya

Semua praktik-praktik yang menguatkan konsumerisme ini tumbuh subur dan bahkan sudah menjadi kultur tersendiri dalam komunitas thrift online Instagram yang memiliki puluhan pelanggan setiap harinya. Baik praktik price gouging, first pay first get, maupun private sale adalah cerminan sempurna dari bagaimana budaya konsumsi mempengaruhi persepsi orang-orang terhadap nilai suatu barang. Karena dalam budaya konsumsi, harga bukan hanya sekedar nilai dari kualitas suatu produk, tetapi juga tentang makna simbolik dan status yang melekat padanya. Konsumen seringkali terpengaruh oleh merek, tren, dan citra yang dihubungkan dengan barang-barang tertentu.

Hal ini yang terjadi ketika akun thrift shop yang mampu membujuk pelanggan untuk membeli pakaian-pakaian bekas lewat praktik-praktik yang telah disebutkan di atas. Harga yang tinggi bisa saja menciptakan persepsi bahwa baju-baju bekas yang mereka jual tersebut punya nilai lebih, apalagi ditambah karena desain baju bekas yang dijual nampak unik, eksklusif, dan sedang tren. Selain itu, dorongan untuk membeli juga diperparah dengan “display etalase” produk pada Instagram thrift shop yang sering dikemas dengan editing yang menarik mata, foto produk yang disempurnakan sedemikian rupa, yang kemudian dilengkapi copywriting caption yang menarik dan mampu mendeskripsikan produk secara over-the-top di bawahnya.

Fenomena ini sejatinya adalah hal yang wajar dalam dunia bisnis yang bertujuan meraup untung sebanyak-banyaknya, tapi masalah datang karena sistem ini sangat mengutamakan status dan eksklusivitas daripada nilai barang yang sebenarnya. Keinginan untuk 1) memiliki pakaian thrift yang sedang tren, dan 2) mengejar status sosial karena mampu mendapatkan baju thrift yang terkesan eksklusif dan jadi bahan rebutan cenderung jauhi lebih dominan daripada pertimbangan kebutuhan sebenarnya. Ketika fokus utama konsumen berubah, dari membeli dan menggunakan barang untuk kebutuhan menjadi membeli barang untuk sekedar memilikinya, disitulah budaya konsumerisme yang tidak sehat mulai diagungkan. Budaya ini akhirnya melahirkan kebiasaan boros dan konsumtif, serta ketidakpuasan dan urgensi untuk membeli barang secara terus-terusan karena praktik-praktik yang mendesak konsumen tadi. Belum menyebut fakta bahwa banyak penjual thrift shop di Instagram mendapatkan barang dagangan dari toko-toko barang bekas yang seharusnya menjadi tempat bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pakaian. Sehingga, dengan menjual pakaian bekas dengan praktik-praktik di atas, para penjual ini bukan hanya memakmurkan budaya konsumerisme, tapi juga merampas hak-hak masyarakat kelas bawah yang membutuhkan akses ke pakaian bekas yang terjangkau.

Jika terus begini, tidak ada lagi bedanya kultur yang dimiliki komunitas-komunitas pelanggan dan pemilik toko-toko thrift Instagram dengan budaya konsumerisme kapitalis perusahan-perusahaan besar, karena keduanya menerapkan praktik pemicu konsumerisme yang sama buruknya. Tidak akan heran jika kedepannya kita akan melihat kesenjangan yang semakin besar antara komunitas pelanggan dan pemilik toko thrift Instagram dengan kultur yang lebih sustainable (berkelanjutan) dan inklusif—sesuatu yang seharusnya jadi ciri khas dunia perdagangan barang-barang bekas yang sejak dulu menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.