Dinda Arinea

Dinda Arinea

Robot-Robot Bernyawa: Kemanusiaan dalam Segitiga Kekerasan Johan Galtung

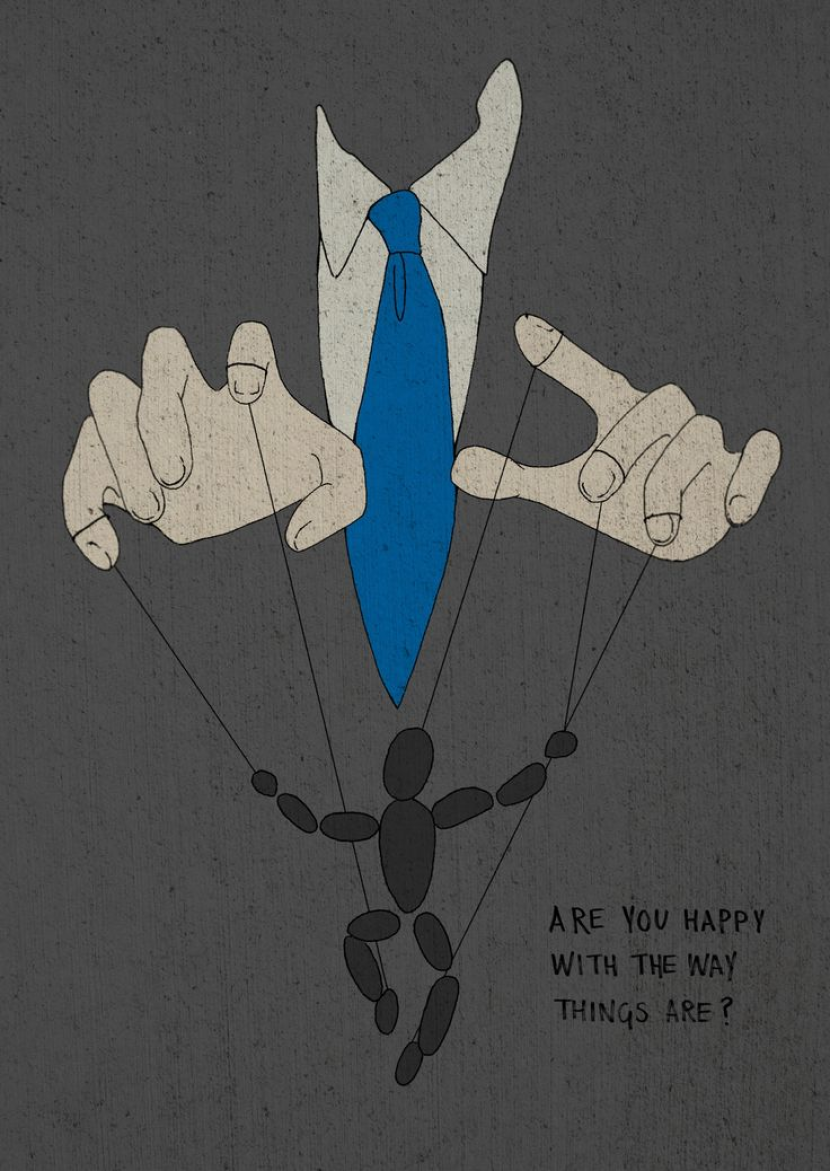

Politik | 2026-01-04 21:57:14Pernahkah kita membayangkan rasanya menjadi sebuah alat ? Bukan alat dalam arti benda mati, melainkan manusia yang fungsi hidupnya direduksi hanya untuk menjalankan sistem perintah. Dalam dunia sastra, perasaan terjepit di antara roda gigi kekuasaan ini digambarkan dengan sangat mencekam oleh Era Ari Astanto dalam cerpen “Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi” dan I Putu Supartika melalui cerpen “Merebut Tanah”.

Meski latar dunianya berbeda, yang satu di ruang birokrasi negara yang dingin, yang lain di tengah bara konflik adat di Bali, keduanya berbicara tentang satu hal yang sama, yaitu kekerasan. Namun kekerasan di sini bukan sekadar pukulan atau tembakan, melainkan apa yang oleh sosiolog Johan Galtung disebut sebagai "Segitiga Kekerasan".

Di sisi cerpen Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi, kita bertemu Samarkan, seorang eksekutor negara. Ia adalah representasi sempurna dari kekerasan struktural. Samarkan tidak membunuh karena balas dendam; ia menarik pelatuk karena prosedur. Di sini, negara menciptakan sistem birokrasi yang membuat penanganan nyawa terasa seperti administrasi biasa. Namun, horor sebenarnya muncul ketika ia melihat orang-orang yang "seharusnya sudah mati" justru asyik bermain kartu di Istanbul. Di titik ini, kita sadar bahwa kekuasaan negara bisa memanipulasi hidup dan mati demi formalitas hukum.

Di sisi lain, dalam cerpen Merebut Tanah ada Sudarma. Jika Samarkan adalah bagian dari sistem, Sudarma adalah korban yang mencoba melawan sistem. Ia memenangkan gugatan tanah di pengadilan negara, namun kekalahan justru terjadi di depan pintu rumah sendiri. Mengapa? Karena ada kekuasaan komunal (adat) yang lebih galak dari hukum negara. Massa yang membakar rumah Sudarma percaya bahwa mereka sedang membela martabat. Inilah yang disebut Johan Galtung sebagai kekerasan kultural, di mana ketika nilai-nilai suci atau tradisi digunakan untuk menghalalkan pembakaran dan penjarahan.

Jika kita bedah menggunakan kacamata Galtung, kedua cerpen ini menunjukkan betapa cepatnya kekerasan bekerja.

- Kekerasan Langsung : Ini yang paling tampak mata. Pelatuk yang ditarik Samarkan dan api yang melalap rumah Sudarma. Ini adalah ujung dari segala ketegangan.

- Kekuatan Struktural : Inilah mesin di belakang layar. Di Samarkan, mesinnya adalah birokrasi hukum yang anonim. Pada Sudarma, mesinnya adalah hak kepemilikan komunal yang menutup ruang bagi hak individu.

- Kekerasan Kultural : Inilah mantra yang membuat pelaku merasa benar. Negara menggunakan bahasa "prosedur hukum", sementara warga desa menggunakan "martabat adat". Keduanya sama-sama mencuci tangan dari dosa kemanusiaan atas nama sesuatu yang "lebih besar".

Menariknya, lewat studi sastra bandingan ini, kita melihat bahwa individu selalu menjadi pihak yang paling rapuh. Samarkan berakhir dengan trauma dan pertanyaan eksistensial tentang siapa sebenarnya yang ia bunuh. Sedangkan Sudarma berakhir di atap rumah yang terbakar, menunggu polisi datang terlambat.

Perbedaan keduanya hanya terletak pada siapa yang memegang tongkat kekuasaan. Dalam cerpen Era Ari Astanto, pelakunya adalah Negara Modern yang mekanis. Dalam cerita I Putu Supartika, pelakunya adalah Masyarakat Tradisional yang emosional. Namun, hasilnya identik, yaitu kehilangan keabadian atas hidupnya sendiri.

Membaca kedua karya ini seperti sedang berkaca pada kenyataan kita hari ini. Seringkali, ketidakadilan terjadi bukan karena ada orang jahat yang berniat jahat, melainkan karena ada sistem (baik itu negara maupun norma masyarakat) yang membenarkan kekerasan tersebut.

Lewat Samarkan dan Sudarma, kita diingatkan bahwa menjadi "benar menurut aturan" tidak selalu berarti "benar menurut kemanusiaan". Sastra, dalam hal ini, bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan alarm yang mengingatkan kita untuk tetap menjadi manusia di tengah sistem yang seringkali tidak punya hati.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.