Salsabilla Azzahra

Salsabilla Azzahra

Ketika Pelanggaran Etika tak Lagi Mengejutkan

Hukum | 2026-01-03 23:54:19

Ada satu tanda paling jujur bahwa etika sedang sekarat: ketika pelanggarannya tidak lagi menimbulkan reaksi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kegaduhan, bahkan tidak ada keheranan. Kita hanya membaca, menghela napas singkat, lalu menggulir layar ke bawah. Seolah semuanya sudah sesuai perkiraan. Seolah memang begitulah dunia berjalan.Kita sering mengira krisis etika terjadi ketika aturan dilanggar secara terang-terangan. Padahal yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika pelanggaran terjadi berulang, rapi, dan tetap sah secara prosedural. Tidak ada kekacauan hukum, tidak ada kegagalan sistem yang kasat mata. Justru karena itulah ia sulit ditangkap. Etika tidak dihancurkan ia dinormalkan.

Dalam banyak kasus, pelanggaran etika tidak lagi diperlakukan sebagai persoalan nilai, melainkan sekadar gangguan administratif. Selama prosedur dipenuhi, selama pasal tidak tersentuh, maka persoalan dianggap selesai. Di titik ini, etika kehilangan fungsi kritisnya. Ia tidak lagi menjadi rem kekuasaan, melainkan aksesoris yang bisa dipasang dan dilepas sesuai kebutuhan.

Yang ironis, sistem hukum sering kali tampil sangat percaya diri dalam kondisi ini. Keputusan dikeluarkan dengan bahasa formal, alasan hukum tersusun rapi, dan legitimasi prosedural diklaim utuh. Namun kepercayaan publik justru terkikis perlahan. Bukan karena hukum tidak bekerja, tetapi karena ia bekerja tanpa keberanian moral.

Sebagai mahasiswa, kami berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya nyaman. Kami masih diajarkan bahwa etika adalah fondasi kehidupan publik, bahwa integritas adalah nilai yang tidak bisa ditawar. Tetapi di saat yang sama, kami menyaksikan bagaimana etika dinegosiasikan, dipersempit, bahkan dianggap mengganggu kelancaran proses. Dari sinilah muncul jarak yang menyakitkan antara apa yang diajarkan dan apa yang dipertontonkan.

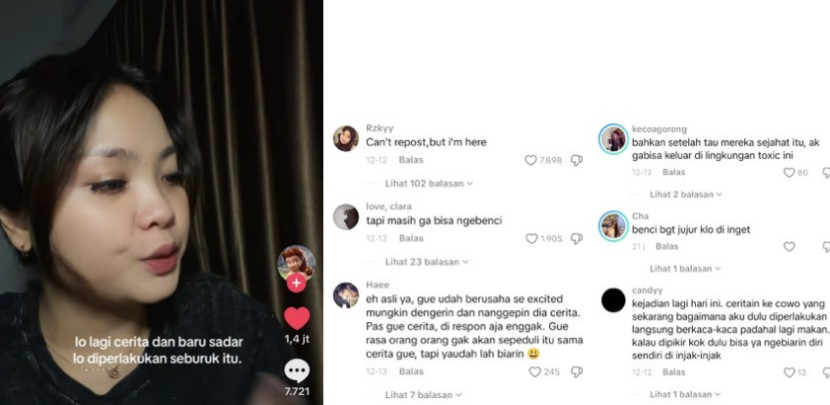

Pada awalnya, jarak itu memicu kemarahan. Lalu berubah menjadi kritik. Namun ketika kritik berulang tidak menghasilkan perubahan, yang tersisa adalah kelelahan. Diam bukan lagi pilihan etis, melainkan respons emosional. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu sering berharap dan terlalu sering kecewa.

Inilah fase paling berbahaya dalam kehidupan etika publik: ketika masyarakat tidak lagi bereaksi. Ketika pelanggaran etika tidak lagi mengejutkan, bukan karena ia tidak salah, melainkan karena standar kita telah diturunkan. Kita berhenti menuntut keteladanan, lalu menyebutnya sebagai kedewasaan. Padahal yang terjadi adalah penyesuaian diri terhadap ketidakpatutan.

Sering kali kita berlindung di balik argumen realisme. Bahwa sistem tidak sempurna, bahwa kompromi adalah keniscayaan. Argumen ini terdengar masuk akal, tetapi menjadi berbahaya ketika digunakan untuk membenarkan pembiaran. Realisme yang sehat seharusnya mendorong koreksi, bukan membius nurani. Ketika realisme berubah menjadi apatisme, etika kehilangan ruang hidupnya.

Kode etik, dalam konteks ini, tidak benar-benar mati. Ia masih ada dalam dokumen, masih disebut dalam forum resmi. Tetapi ia kehilangan daya gugat karena jarang diperjuangkan. Etika tidak lagi diperiksa dengan serius, hanya dikutip seperlunya. Ia hadir sebagai simbol, bukan sebagai prinsip.

Dan mungkin inilah ironi terbesar dari semuanya: pelanggaran etika hari ini sering kali tidak lagi memalukan. Ia hanya menjadi berita singkat, lalu dilupakan. Padahal, keadilan tidak selalu runtuh oleh pelanggaran besar, melainkan oleh pembiasaan terhadap yang salah.

Jika suatu hari pelanggaran etika tidak lagi membuat kita marah, tidak lagi membuat kita bertanya, bahkan tidak lagi membuat kita kecewa, maka persoalannya bukan lagi pada hukum atau sistem semata. Persoalannya ada pada kita pada keberanian yang perlahan kita lepaskan, dan pada nurani yang kita latih untuk diam.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.