Abrurizal Wicaksono

Abrurizal Wicaksono

Antara Proposal yang Rapi dan Kehidupan yang Tetap Rapuh

Humaniora | 2025-12-30 08:52:46 Redd Francisco on Unsplash" />

Redd Francisco on Unsplash" />

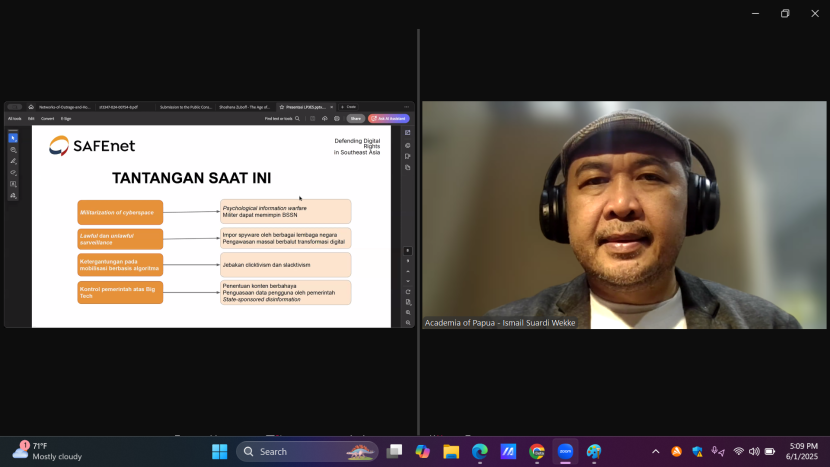

Pagi itu cerah. Bahkan belum pukul sepuluh, saya sudah terlibat dalam sebuah diskusi virtual yang—anehnya—terasa lebih jujur dibanding banyak forum resmi yang pernah saya hadiri. Lawan bicara saya adalah Bapak Tarsisius Humaili, direktur sebuah lembaga non-profit yang bekerja di Manggarai. Kami pernah bertemu secara luring dua kali di Bali, dalam forum yang sama-sama mempertemukan kami dengan lembaga lain. Selebihnya, relasi kami dirawat oleh percakapan jarak jauh—obrolan yang jarang berhenti pada basa-basi profesional, dan justru kerap masuk ke wilayah kegelisahan.

Kami berbincang tentang banyak hal: dunia tulis-menulis, politik mutakhir, sampai refleksi rohani. Percakapan itu mengalir tanpa paksaan, seperti air yang bergerak dari hulu ke hilir. Namun di antara topik-topik tersebut, ada satu kegelisahan yang terus muncul, seolah enggan disembunyikan: bagaimana lembaga nirlaba hari ini semakin piawai mengelola dana, tetapi semakin gagap memahami manusia.

Di titik inilah percakapan kami menjadi tidak nyaman—dan justru karena itu, penting. Kami berbicara tentang lembaga-lembaga yang perlahan kehilangan marwahnya. Tentang bagaimana orientasi pada dana, indikator, dan laporan mulai menggeser orientasi pada kehidupan nyata masyarakat. Tentang bagaimana masyarakat yang seharusnya diperlakukan sebagai subjek perubahan justru direduksi menjadi komoditas narasi.

Alih-alih memosisikan masyarakat sebagai pemimpin—sebagai subjek yang memiliki suara, kehendak, dan arah—banyak lembaga nirlaba justru menjual kesedihan mereka kepada donor. Kesedihan itu dipoles rapi dalam rajutan kata-kata proposal: vulnerable groups, marginalized communities, beneficiaries. Bahasa yang terdengar empatik, progresif, dan manusiawi. Namun seperti banyak bahasa birokrasi lainnya, ia bekerja lebih sebagai alat legitimasi ketimbang alat pembebasan.

Di balik kalimat-kalimat yang menyentuh itu, penderitaan masyarakat kerap tetap berlangsung dalam sunyi. Bahkan lebih buruk lagi: penderitaan itu telah “dibukukan”, “dianggarkan”, dan “dijadwalkan”. Ia hadir sebagai latar belakang proposal, bukan sebagai persoalan hidup yang menuntut perubahan struktural. Masyarakat hanya disambangi pada tiga momen sakral proyek: saat kick-off, ketika implementasi berlangsung, dan sesaat setelah laporan akhir disusun. Setelah itu, relasi terputus. Program dinyatakan selesai. Dana ditutup. Masyarakat kembali ditinggalkan—kali ini dengan stempel administratif bertuliskan project completed.

Fenomena ini bukan anomali. Ia adalah pola.

Dan pola ini tidak bisa dijelaskan semata-mata sebagai kegagalan moral individu atau kekeliruan teknis lembaga. Ia berakar pada cara pandang kelembagaan pembangunan itu sendiri—cara pandang yang sejak awal menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan subjek; sebagai penerima intervensi, bukan aktor perubahan.

James C. Scott, dalam Seeing Like a State (1998), menjelaskan bagaimana institusi modern—termasuk lembaga pembangunan—cenderung menyederhanakan realitas sosial agar mudah dibaca, diukur, dan dikendalikan.1 Kehidupan masyarakat yang kompleks, cair, dan sarat makna direduksi menjadi kategori-kategori administratif: rumah tangga miskin, kelompok rentan, penerima manfaat. Pengetahuan lokal (metis)—yang lahir dari pengalaman hidup sehari-hari—dianggap tidak sistematis, tidak efisien, bahkan mengganggu. Sebaliknya, pengetahuan teknokratis diposisikan sebagai satu-satunya kebenaran yang sah.

Tak mengherankan bila masyarakat sering terlihat bengong ketika lembaga datang bersama para donor, membawa bahasa perubahan khas New York: logframe, theory of change, outcome mapping, impact pathway. Bahasa ini asing bagi pengalaman hidup mereka. Namun demi keberlangsungan proyek—dan bantuan—masyarakat didorong untuk mengangguk. Manggut-manggut. Menyetujui arah perubahan yang tidak mereka rumuskan, tidak mereka pahami sepenuhnya, dan sering kali tidak mereka butuhkan.

Inilah paradoks pembangunan: semakin canggih bahasa yang digunakan, semakin jauh ia dari kehidupan nyata. Semakin rapi proposalnya, semakin besar jarak antara program dan manusia.

Paulo Freire sejak lama mengingatkan bahaya relasi semacam ini. Dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), ia menyebutnya sebagai banking model of education: sebuah relasi di mana pengetahuan “disetor” sepihak kepada mereka yang dianggap kosong dan tidak tahu.2 Dalam konteks pembangunan, pelatihan, sosialisasi, dan modul sering kali berubah menjadi proses penjinakan. Masyarakat diajari bagaimana menjadi “penerima yang baik”, bukan warga yang kritis. Mereka dilatih untuk patuh pada desain program, bukan untuk mempertanyakan asumsi di baliknya.

Dialog yang diklaim partisipatif itu pun sering kali hanyalah monolog yang dipoles. Partisipasi dipersempit menjadi kehadiran fisik, tanda tangan daftar hadir, dan dokumentasi foto. Selebihnya, keputusan telah diambil di ruang lain—ruang yang hanya bisa diakses oleh staf program, manajer proyek, dan donor.

Sherry Arnstein menyebut kondisi ini sebagai tokenism.3 Dalam tangga partisipasinya yang terkenal, Arnstein menunjukkan bahwa banyak proses yang mengatasnamakan partisipasi sejatinya hanya berada di tingkat simbolik: masyarakat diberi suara, tetapi tidak diberi kuasa. Mereka diajak bicara, tetapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Proposal sudah disusun rapi, indikator telah dikunci, dan anggaran ditetapkan jauh sebelum masyarakat duduk di lingkar diskusi.

Di titik ini, partisipasi bukan lagi alat demokratisasi, melainkan alat legitimasi. Ia berfungsi untuk membenarkan keputusan yang sudah diambil, bukan untuk merundingkannya.

Arturo Escobar membawa kritik ini lebih jauh. Dalam Encountering Development (1995), ia menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekadar praktik teknis, melainkan sebuah wacana kekuasaan.4 Bahasa pembangunan menciptakan realitasnya sendiri: siapa yang disebut tertinggal, siapa yang layak dibantu, dan seperti apa masa depan yang dianggap ideal. Wacana ini bekerja secara halus namun efektif, meminggirkan cara-cara lokal dalam memahami kesejahteraan, kemajuan, dan kehidupan yang bermartabat.

Dalam wacana ini, masyarakat lokal jarang diberi ruang untuk mendefinisikan kebutuhannya sendiri. Mereka dipaksa masuk ke dalam kategori-kategori yang bisa diterima oleh sistem donor global. Jika tidak sesuai, maka kebutuhan itu dianggap tidak fundable, tidak measurable, atau tidak scalable.

Akibatnya, masyarakat kembali—dan terus—direduksi. Mereka menjadi beneficiaries, target groups, atau end users. Bukan subjek politik. Bukan aktor sosial. Melainkan angka dalam matriks logframe dan paragraf penutup laporan donor.

Ironisnya, banyak lembaga nirlaba justru merasa telah bekerja maksimal ketika laporan mereka dinilai “rapi”, “patuh”, dan “sesuai indikator”. Padahal, kepatuhan administratif tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan sosial. Program bisa selesai tepat waktu, anggaran terserap 100 persen, dan indikator tercapai—sementara kehidupan masyarakat tetap rapuh, tetap bergantung, dan tetap termarginalkan.

Di sinilah pertanyaan paling mendasar harus diajukan: untuk siapa sebenarnya pembangunan itu dirancang? Untuk masyarakat, atau untuk sistem pendanaan itu sendiri?

Selama lembaga nirlaba lebih sibuk menerjemahkan penderitaan masyarakat ke dalam bahasa donor ketimbang menerjemahkan suara masyarakat ke dalam keputusan program, selama itu pula pembangunan akan terus berjalan menjauh dari mereka yang katanya ingin diberdayakan. Selama logika hibah lebih menentukan arah perubahan ketimbang pengalaman hidup masyarakat, maka partisipasi akan tetap menjadi jargon, bukan praktik.

Ah, rasanya ingin segera melangkah ke tahun 2026. Tahun di mana—seperti obrolan luring kami di Bali dulu—kita bisa melihat dengan lebih jujur: apakah lembaga nirlaba sungguh mampu keluar dari jebakan proposal dan indikator. Apakah mereka berani menggeser posisi masyarakat dari objek menjadi subjek. Apakah mereka siap kehilangan sebagian kontrol demi memberi ruang pada suara yang selama ini dibungkam oleh matriks.

Ataukah kita akan kembali menyaksikan hal yang sama: laporan yang rapi, indikator yang tercapai, dan masyarakat yang kembali ditinggalkan?

Who knows. Namun satu hal pasti: selama kita terus memuja kerapian administrasi dan mengabaikan keberantakan kehidupan nyata, pembangunan hanya akan menjadi ritual tahunan—bukan jalan pembebasan.

Catatan Kaki:

1. Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press.

2. Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Continuum.

3. Arnstein, S. R. (1969). “A Ladder of Citizen Participation.” Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

4. Escobar, A. (1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton University Press.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.