Sheila Wahyu Permata

Sheila Wahyu Permata

Regulasi Emosi: Bagaimana Ketidakmampuan Mengelola Emosi Memicu Kekerasan Sosial

Edukasi | 2025-11-21 09:09:45Emosi pada dasarnya adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Ia hadir sebagai respons spontan terhadap pengalaman yang menyentuh diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang memicu ketegangan. Namun, tidak semua individu memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami, menahan, atau mengekspresikan emosi secara sehat. Ketika emosi tidak dikelola dengan baik, ia dapat berubah menjadi bara yang membakar hubungan sosial dan melahirkan tindakan destruktif, termasuk kekerasan, agresi, hingga bullying. Fenomena ini semakin menarik untuk dibahas karena kasus kekerasan antarpelajar, perundungan di media sosial, dan tindakan agresif di lingkungan publik terus meningkat, meskipun kesadaran literasi psikologis masyarakat juga semakin berkembang.

Kekerasan sosial, termasuk bullying, bukan muncul dalam ruang hampa. Ia lahir dari interaksi kompleks antara kondisi psikologis individu, dinamika sosial, dan cara seseorang mengolah gejolak emosinya. Individu yang tidak mampu mengatur kemarahannya lebih mudah terjebak dalam perilaku impulsif, seperti mengejek, mengintimidasi, atau melukai orang lain. Situasi semacam itu menggambarkan bagaimana emosi yang tidak ditangani dapat berubah menjadi senjata yang menyakiti, bukan hanya korbannya, tetapi juga pelakunya sendiri. Fenomena ini relevan untuk dikaji karena perilaku bullying kerap dianggap sebagai masalah moral atau disiplin semata, padahal terdapat mekanisme psikologis yang jauh lebih dalam yang memengaruhi munculnya perilaku tersebut.

Regulasi emosi memainkan peran sentral dalam mencegah atau memicu kekerasan sosial. ( Gross, 2015) menjelaskan bahwa regulasi emosi mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, memodifikasi, dan mengekspresikan emosi secara adaptif. Ketika seseorang gagal mengenali emosinya, ia cenderung merespons dengan cara yang tergesa-gesa dan destruktif. Pada remaja, situasinya menjadi lebih kompleks. Sistem limbik yang berperan dalam mengatur emosi berkembang lebih cepat daripada korteks prefrontal yang mengatur pengambilan keputusan dan kontrol impuls. Kondisi biologis ini membuat remaja lebih rentan melakukan tindakan agresif ketika menghadapi frustrasi atau tekanan sosial.

Ketika seorang remaja merasa tersisih atau dipermalukan, misalnya, emosi negatif seperti marah, malu, dan kecewa dapat bertumpuk. Tanpa keterampilan regulasi emosi, mereka lebih mungkin melampiaskan emosi tersebut pada orang lain, baik melalui ejekan, penyebaran rumor, atau tindakan agresif fisik. Perilaku bullying ini sering dianggap sebagai cara untuk memulihkan kontrol, menunjukkan dominasi, atau menutupi kelemahan diri. Di balik tindakan itu, terdapat pergulatan batin yang tidak stabil.

Teori frustrasi–agresi dari (Dollard dan Miller, 1950) menjelaskan bahwa agresi muncul sebagai respons terhadap frustrasi yang tidak terselesaikan. Individu yang terbiasa memendam kemarahan atau tidak diajarkan cara menyalurkan emosi secara sehat dapat mengarahkan energinya kepada orang lain yang dianggap lebih lemah. Hal ini menjelaskan mengapa korban bullying sering kali adalah mereka yang tidak memiliki kekuatan sosial untuk membela diri. Dalam konteks ini, bullying bukan hanya tindakan kejam, tetapi juga cermin dari ketidakmampuan emosional pelaku.

Selain itu, konsep emotional dysregulation dari (Linehan, 1993) juga menunjukkan bahwa individu yang tumbuh dalam lingkungan tidak validatif lebih rentan mengalami kesulitan mengatur emosi. Ketika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang mengabaikan, meremehkan, atau menghukum ekspresi emosinya, ia belajar bahwa emosi adalah sesuatu yang harus ditekan atau diluapkan tanpa kendali. Kondisi ini dapat memengaruhi hubungan sosialnya di masa depan, menciptakan pola interaksi yang keras dan minim empati.

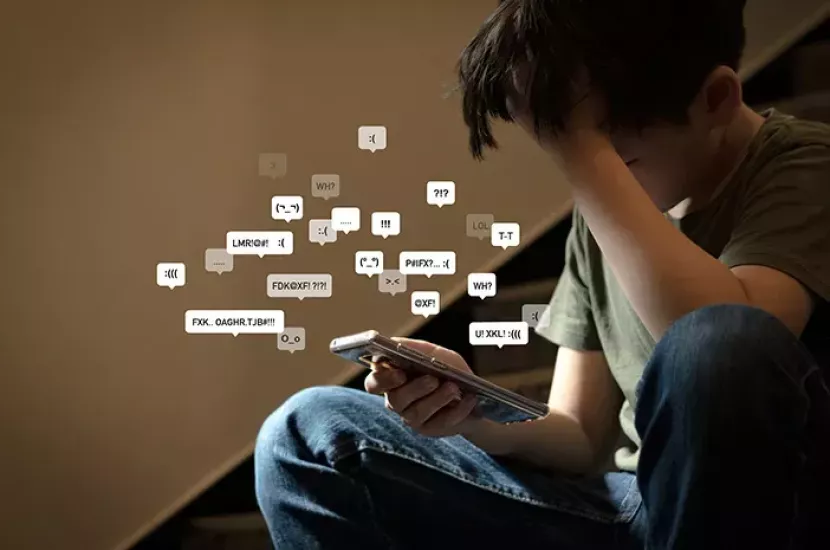

Dalam dunia sosial modern, media digital kerap memperparah kondisi tersebut. Media sosial menyediakan ruang cepat untuk mengekspresikan emosi tanpa filter. Remaja yang sedang marah dapat mengunggah komentar menghina, menyebarkan ujaran kebencian, atau melakukan cyberbullying tanpa memikirkan dampaknya. Ketika tindakan itu mendapat respons dari pengguna lain, perilaku agresif dapat semakin menguat karena keliru dipahami sebagai bentuk validasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kegagalan regulasi emosi tidak hanya terjadi dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam ruang digital yang serba cepat.

Dari perspektif psikologi sosial, (Bandura, 1977) menjelaskan bahwa agresi dapat dipelajari melalui pengamatan. Jika individu sering melihat kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik, entah di rumah, sekolah, atau media, ia dapat meniru pola tersebut. Ketika lingkungan sekitar tidak memberikan contoh keterampilan mengelola emosi yang sehat, perilaku bullying menjadi semakin mudah tumbuh subur. Pola ini menjelaskan mengapa keluarga dengan pola komunikasi keras atau penuh pertengkaran memiliki risiko lebih tinggi melahirkan anak dengan perilaku agresif.

Di balik semua itu, terdapat fakta mengapa pembahasan tentang regulasi emosi sangat penting. Kemampuan ini bukan hanya melindungi individu dari perilaku berbahaya, tetapi juga membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih hangat dan aman. Remaja yang mampu memahami emosinya cenderung lebih empatik dan mampu mengelola konflik tanpa kekerasan. Regulasi emosi juga terbukti berperan besar dalam kesehatan mental jangka panjang, meningkatkan ketahanan psikologis, dan menurunkan risiko depresi, kecemasan, serta perilaku impulsif. Mengajarkan regulasi emosi tidak hanya tugas keluarga atau sekolah, tetapi juga lingkungan sosial yang lebih luas. Pendidikan tentang literasi emosional perlu ditanamkan sejak dini melalui dialog, praktik refleksi, dan pembiasaan komunikasi yang sehat. Ketika individu belajar bahwa emosi tidak harus ditakuti atau disembunyikan, mereka akan lebih siap menghadapi tekanan hidup tanpa melukai sesama.

Pada akhirnya, kekerasan sosial dan bullying bukan sekadar masalah perilaku negatif. Ia adalah cermin dari masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keseimbangan emosi. Regulasi emosi adalah nafas lembut yang menjaga manusia tetap waras di tengah badai kehidupan. Ketika kita belajar mengenali dan mengolah emosi dengan bijak, kita bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menciptakan ruang sosial yang lebih damai dan berbelas kasih.

Sumber :

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-Hall.

Dollard, J., & Miller, N. E. (1950). Personality and psychotherapy; an analysis in terms of learning, thinking, and culture. McGraw-Hill.

Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1–26. https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781

Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. Guilford Press.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.