Firaz Athallah Muflih

Firaz Athallah Muflih

Justice For Timothy: Ketika Etika Diajarkan Tapi tidak Menyelamatkan

Kabar | 2025-10-26 15:03:20Tragedi Timothy Anugerah mengguncang nurani bangsa. Ketika kampus gagal menjadi ruang aman dan etika hanya jadi hafalan, siapa yang bertanggung jawab atas nyawa yang hilang.

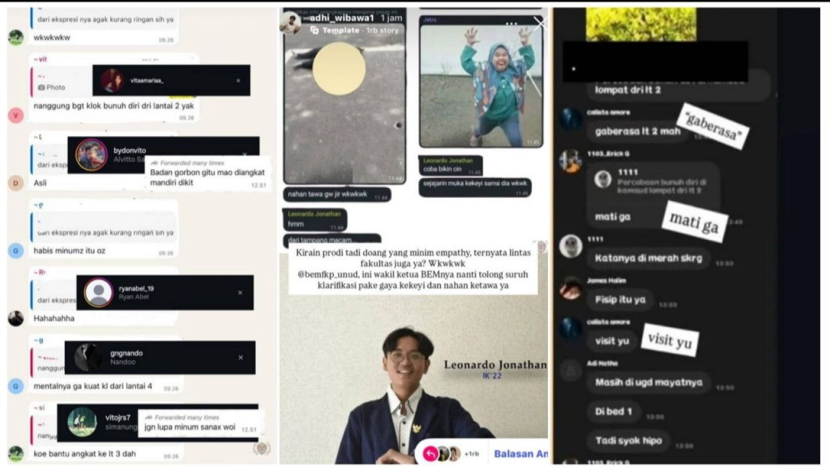

Di tengah kesibukan akademik yang seharusnya menjadi ruang tumbuh dan relasi sehat, mahasiswa di Indonesia justru dihadapkan pada kenyataan pahit. Timothy Anugerah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana, ditemukan meninggal dunia setelah diduga melakukan bunuh diri akibat perundungan berat yang dialaminya. Ironisnya, sebagian pelaku berasal dari rumpun ilmu kesehatan, dimana mereka yang seharusnya menjunjung tinggi rasa empati dan etika profesi.

Pertanyaan besar pun muncul, apakah etika kesehatan benar-benar diajarkan di kampus? Jika iya, mengapa tidak diterapkan. Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, setiap praktisi di bidang kesehatan wajib memahami dan menerapkan kode etik dalam setiap aspek pekerjaannya, untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi standar hukum, tetapi juga prinsip moral yang lebih tinggi. Bahkan dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ditegaskan bahwa tenaga kesehatan adalah individu yang mengabdikan diri melalui pendidikan tinggi untuk melaksanakan upaya kesehatan berbasis nilai profesional dan integritas.

Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Para pelaku perundungan justru memegang jabatan strategis di organisasi kampus,seperti kepala departemen, wakil kepala departemen, DPM, dan wakil ketua BEM Fakultas. Jabatan yang seharusnya menjadi teladan justru digunakan untuk menindas. Bukankah seorang pemimpin mahasiswa harus berpikir jauh ke depan sebelum bertindak. Bukankah mereka seharusnya menjadi pelindung, bukan pelaku.

Permintaan maaf dari para pelaku datang terlambat. Korban telah tiada dan wafat. Lalu bagaimana bentuk tanggung jawab yang bisa diberikan? Kata-kata yang dulu dilontarkan dengan tawa, kini berubah menjadi tangisan di balik permohonan maaf. Apakah tangisan itu lahir dari penyesalan atau tekanan sosial? Apakah mereka benar benar sadar bahwa ucapan mereka telah merusak mental seseorang hingga titik akhir (bunuh diri)?

Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, pernyataan dari Kapolsek Denpasar Selatan, Laksmi Trisnadewi, justru menambah luka. Ia menyebut bahwa korban lebih memungkinkan sengaja menjatuhkan diri. Pernyataan ini memicu kontroversi, sebab masyarakat berharap aparat tidak hanya menyampaikan dugaan teknis, tetapi hadir sebagai garda keadilan. Dalam kasus seperti ini, pendekatan yang manusiawi jauh lebih penting daripada analisis dingin. Sebab, bunuh diri di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor perundungan, tekanan mental, dan hilangnya dukungan sosial yang sering kali tak terlihat namun sangat menghancurkan.

Laporan dari Medcom menunjukkan bahwa kasus bunuh diri akibat bullying bukanlah hal baru. Banyak korban merasa tidak memiliki jalan keluar karena tekanan sosial, pelecehan verbal, dan pengucilan yang berlangsung terus-menerus. Data dari iNews dan Tempo juga menguatkan bahwa kasus Timothy bukan satu-satunya. Banyak mahasiswa yang memilih mengakhiri hidup karena tidak kuat menghadapi tekanan mental yang datang dari lingkungan yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan berkembang. Maka, ketika tragedi semacam ini terjadi, publik tidak hanya menuntut kejelasan, tetapi juga kepekaan.

Lebih jauh, Laksmi Trisnadewi juga menyatakan bahwa “kalau untuk menjadi korban pembully-an dari teman-teman, kemungkinan sangat kecil sekali kemungkinannya terjadi. Karena korban ini orangnya berprinsip”. Pernyataan tersebut menunjukkan kekeliruan logika (logical fallacy) yang berbahaya. Bukan tidak mudah dibully berarti mustahil terjadi perundungan. Siapa pun bisa menjadi target, terutama ketika pelaku merasa memiliki kuasa, pengaruh, atau jabatan yang membuatnya merasa berhak menekan orang lain. Pernyataan seperti itu justru berisiko menormalisasi kekerasan psikologis dan mengaburkan fakta bahwa perundungan bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang karakter atau prinsip korban.

Kampus seharusnya menjadi ruang aman, bukan ladang luka. Pendidikan tinggi bukan hanya soal IPK dan jabatan, tetapi tentang membentuk manusia yang beretika dan berempati. Jika etika telah diajarkan, maka saatnya kita bertanya: apakah hati juga ikut dididik.

Tragedi Timothy adalah alarm keras bagi institusi pendidikan, organisasi mahasiswa, dan masyarakat luas. Kita tidak bisa lagi menoleransi perundungan (bullying) sebagai dinamika organisasi atau bumbu dari pergaulan. Kita harus berani menyebutnya sebagai kekerasan psikologis yang membunuh secara perlahan.

Teruntuk para pelaku, permintaan maaf bukan akhir dari tanggung jawab. Itu baru permulaan. Tanggung jawab sejati adalah perubahan sikap, refleksi mendalam, dan keberanian untuk memperbaiki sistem yang memungkinkan perundungan terjadi. Jika tidak, maka permintaan maaf hanya akan menjadi formalitas kosong, seperti etika yang telah diajarkan tapi tak pernah dipraktikkan.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.