Thoriq Panji Perdana

Thoriq Panji Perdana

Energi Terbarukan dan Kolonialisme Baru, Kok Bisa Mirip?

Politik | 2025-10-15 14:46:08Oleh : Putria Ramadhani

Warna Hijau yang Tak Sepenuhnya Murni Di tengah krisis iklim yang makin parah, dunia seolah sepakat bahwa transisi menuju energi terbarukan adalah jalan keluar. Negara-negara berlomba-lomba memasang panel surya, membangun ladang angin, dan mempromosikan mobil listrik. Semua tampak menjanjikan — hingga kita mulai bertanya: siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari “revolusi hijau” ini?Meski dikemas dengan narasi keberlanjutan, proyek energi terbarukan global sering kali menyimpan ketimpangan struktural yang mirip dengan praktik kolonial lama. Negara maju mengucurkan investasi besar ke negara berkembang untuk proyek hijau, tapi dengan syarat dan struktur yang tetap menempatkan mereka sebagai pengendali utama.

Hasilnya, negara berkembang kembali berada dalam posisi ketergantungan — kali ini bukan pada minyak dan batu bara, tapi pada lithium, nikkel, dan teknologi hijau milik negara kaya.Contoh paling jelas terlihat di Indonesia. Sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia jadi target utama investasi kendaraan listrik global. Perusahaan dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat berlomba masuk dengan janji “transisi hijau”. Tapi di lapangan, eksploitasi sumber daya tetap brutal: deforestasi, polusi air, dan konflik lahan dengan masyarakat lokal masih terjadi.

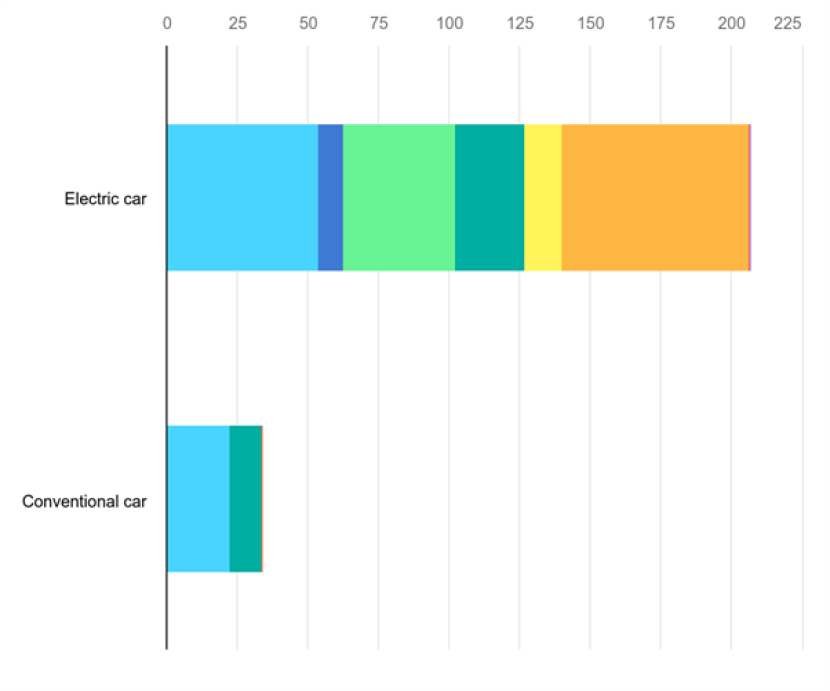

Jadi, apakah ini benar-benar revolusi energi bersih — atau cuma wajah baru dari kolonialisme ekonomi?Dari Minyak ke Mineral: Pola Lama dalam Bungkus BaruKalau dulu negara maju menancapkan kekuasaannya lewat minyak dan tambang emas, kini mereka melakukannya lewat mineral energi terbarukan. Lithium, cobalt, dan nikkel disebut-sebut sebagai “minyak baru” abad ke-21 — sumber daya vital untuk baterai dan teknologi hijau. Tapi siapa yang menambang, dan siapa yang menikmati hasilnya?

Data dari International Energy Agency (IEA) tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 70% pasokan bahan baku baterai dunia berasal dari negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Namun, nilai tambah industri tetap dikuasai oleh perusahaan dan investor dari negara maju. Sebagian besar bahan mentah diekspor mentah, diproses di luar negeri, lalu dijual kembali dengan harga tinggi — persis seperti pola kolonial ekonomi di masa lalu.Kondisi ini menciptakan bentuk baru dari green dependency, di mana negara berkembang hanya jadi penyedia bahan baku, sementara negara maju menguasai rantai pasok, teknologi, dan paten.

Bahkan, dalam banyak kasus, proyek energi terbarukan dibiayai dengan utang luar negeri berbungkus “investasi hijau”. Alih-alih membantu, mekanisme ini justru menjerat negara berkembang dalam beban utang baru yang disebut green debt.Lebih parah lagi, regulasi lingkungan sering dilonggarkan demi menarik investasi asing. Di Sulawesi misalnya, sejumlah tambang nikel dibuka tanpa studi AMDAL yang memadai. Padahal, limbah tambang nikel berpotensi merusak ekosistem laut — ironis, mengingat semuanya dilakukan atas nama “transisi energi bersih”.Jalan Menuju Transisi yang AdilKita nggak bisa menolak energi terbarukan — bumi memang butuhnya.

Tapi yang harus dikritisi adalah bagaimana transisi itu dijalankan dan siapa yang memegang kendali. Jika pola investasi dan distribusi keuntungan tetap timpang, maka energi terbarukan hanya akan memperpanjang ketidakadilan global dalam format baru.Negara berkembang harus mulai berani mengambil posisi strategis dalam rantai pasok energi hijau. Indonesia misalnya, sudah mulai melangkah dengan kebijakan hilirisasi nikel untuk memastikan bahwa nilai tambah tak berhenti di bahan mentah. Tapi upaya ini harus dibarengi transparansi dan perlindungan lingkungan yang kuat. Jangan sampai “hilirisasi” hanya jadi alasan baru untuk eksploitasi yang lebih besar.

Selain itu, perlu ada dorongan diplomasi Selatan–Selatan. Negara-negara berkembang bisa bersatu membentuk aliansi energi bersih yang adil — bukan di bawah bayang-bayang negara maju, tapi sebagai mitra sejajar. Konsep just energy transition (transisi energi yang adil) harus benar-benar dihidupkan: adil bagi pekerja, bagi masyarakat lokal, dan bagi generasi yang akan datang.Kita juga harus berani menuntut transparansi dari lembaga-lembaga keuangan global. Bank Dunia dan IMF sering mempromosikan proyek hijau, tapi tetap memakai logika kapitalisme lama yang berorientasi pada profit, bukan keberlanjutan sosial.

Transisi energi seharusnya bukan cuma soal mengganti sumber daya, tapi juga mengganti cara berpikir: dari eksploitasi menuju kolaborasi.Hijau Tak Cukup Jika Tak AdilDunia sedang berada di persimpangan besar. Kita bisa memilih untuk benar-benar bertransisi menuju masa depan yang berkelanjutan, atau hanya berpindah dari satu bentuk kolonialisme ke bentuk lainnya. Kalau energi terbarukan dikuasai oleh segelintir negara dan korporasi besar, maka masa depan hijau itu hanyalah mitos — hijau di permukaan, tapi abu-abu di dalam.Keadilan iklim bukan tentang siapa yang paling cepat membangun panel surya, tapi siapa yang paling jujur dalam membangun masa depan bersama. Kalau negara maju benar-benar ingin disebut pemimpin transisi energi, mereka harus berhenti memperlakukan bumi sebagai ladang bisnis dan mulai memperlakukannya sebagai rumah bersama.Karena transisi energi sejati bukan tentang mengganti bahan bakar, tapi mengganti sistem yang selama ini membakar keadilan.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.