Munawar Khalil N

Munawar Khalil N

Di Musholla Kafe Itu

Sastra | 2025-09-12 21:27:32Suara musik akustik dari kafe, hanya terdengar samar di balik dinding tipis musholla kecil itu. Karpet hijau yang warnanya sudah mulai memudar menebarkan aroma lembap, sementara kipas angin berputar di sudut.

Seorang lelaki paruh baya duduk bersimpuh di sajadah, wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Bahunya bergetar, sesekali terdengar isakan tertahan.

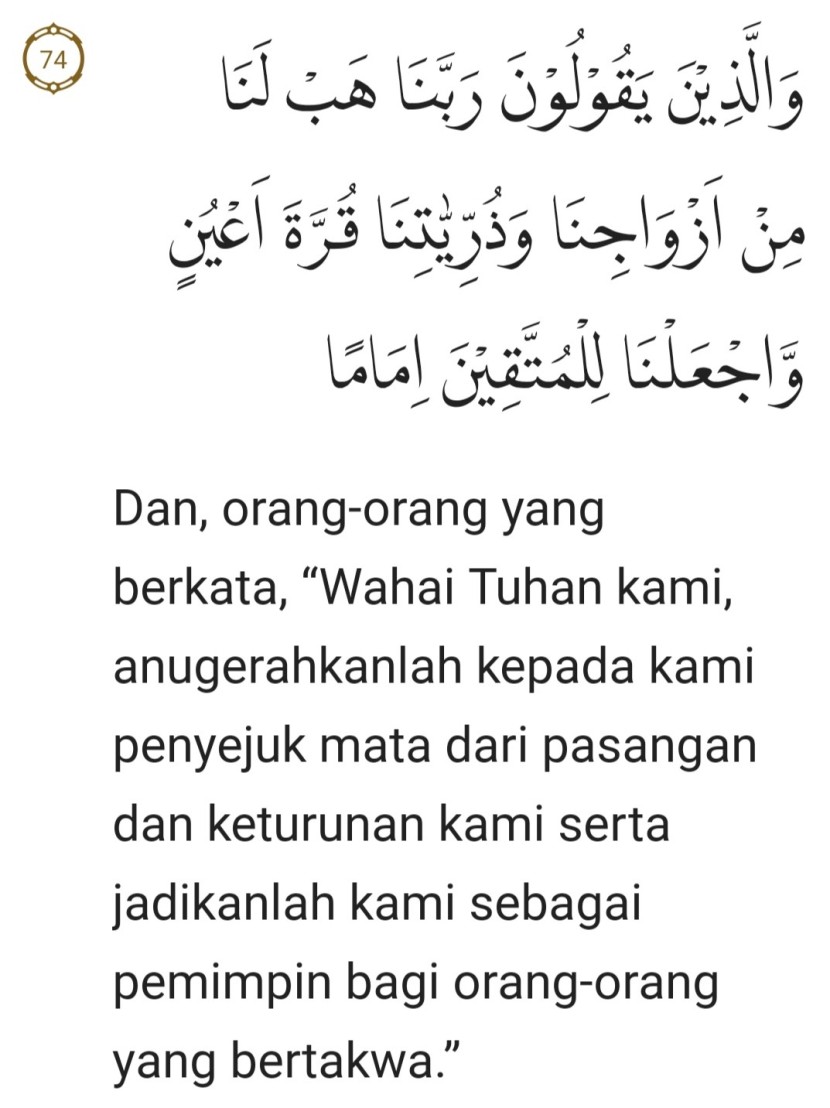

Dari belakang, seorang perempuan, sekira usianya 25 tahunan menoleh. Ia baru saja menutup doa panjangnya ketika tangis itu sampai ke telinganya. Ia ragu, tapi hatinya tersentuh.Foto

Beberapa menit berlalu dalam diam. Hingga akhirnya, lelaki itu sadar ada orang lain di musholla kecil itu. Ia buru-buru mengusap air matanya dengan lengan kemeja.

"Maaf saya tidak bermaksud mengganggu." ujar si lelaki.

Perempuan itu tersenyum tipis, pelan,"Tidak apa-apa. Kadang air mata lebih fasih daripada kata-kata."

Lelaki itu menoleh sebentar, kaget sekaligus lega. "Benar juga. Tapi jarang ada yang berkata begitu."

"Karena jarang ada yang berani menangis di depan orang lain." tukas si perempuan.

Keduanya terdiam lagi. Tapi kini hening itu terasa lebih lunak.

Si lelaki menarik napas panjang ,"Saya sedih anak perempuan saya. Umurnya tiga belas tahun. Entah kenapa, sekarang ia menjauh. Dulu selalu bercerita apa saja. Sekarang pintu kamarnya selalu tertutup. Saya mengetuk, tapi ia tak mau diganggu. Katanya saya mengganggunya. Padahal saya hanya ingin dekat dengannya. Saya merasa gagal jadi ayah."

Ia menunduk. Tangannya gemetar saat meremas sajadah.

Perempuan itu menatapnya lama, sebelum membuka suara. "Saya justru mengalami kebalikannya. Saya ingin dekat dengan ayah saya tapi beliau terlalu sibuk. Jarang pulang. Kalau pun pulang, lebih sering sibuk dengan gawainya. Dan "

Ia menunduk, suaranya bergetar "ada kabar yang saya dengar tentang perselingkuhan. Saya takut kalau kabar itu benar. Tapi rasanya saya kehilangan ayah, bahkan saat beliau ada di rumah."

Air matanya jatuh. Ia buru-buru menyeka, malu menangis di depan orang asing.

"Jadi kau merindukan ayahmu?"

"Ya. Sangat."

Lelaki itu menunduk, matanya berkaca-kaca lagi. "Dan saya merindukan putri saya. Padahal dia ada di rumah."

Mereka saling pandang. Ada semacam benang tak terlihat yang menautkan keduanya.

Perempuan itu kemudian berkata, setengah berbisik, "Lucu ya. Tuhan mempertemukan kita di musholla kafe ini. Dua orang asing. Tapi luka kita saling bercermin."

"Mungkin Tuhan sedang menegur saya. Supaya saya belajar mendengar, bukan hanya menuntut. Anak saya mungkin tak butuh nasihat panjang. Mungkin ia hanya butuh saya duduk di sampingnya." ujar si Lelaki.

Perempuan itu tersenyum getir "Dan mungkin saya harus belajar menerima bahwa ayah saya manusia biasa. Bisa salah. Bisa rapuh."

Suara azan Ashar dari masjid tak jauh dari kafe itu terdengar sayup. Keduanya terdiam, mendengarkan.

Saat bangkit, lelaki itu lebih dulu membuka percakapan. "Terima kasih sudah mau mendengar. Saya merasa lebih ringan."

"Saya juga berterima kasih. Rasanya percakapan ini doa yang dijawab." ujar si perempuan.

Mereka berjalan ke pintu musholla. Di ambang pintu, mereka berhenti sebentar.

"Semoga kau menemukan kembali ayahmu."

"Dan semoga Bapak menemukan kembali putri Bapak."

Senyum singkat. Lalu mereka melangkah ke arah yang berbeda. Tak ada nomor telepon, tak ada janji untuk bertemu lagi.

Hanya sebuah ikatan tak kasatmata yang terbentuk: pengertian.

Di musholla kecil itu, Tuhan baru saja mempertemukan dua hati yang sama-sama terluka.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.