Study Rizal Lolombulan Kontu

Study Rizal Lolombulan Kontu

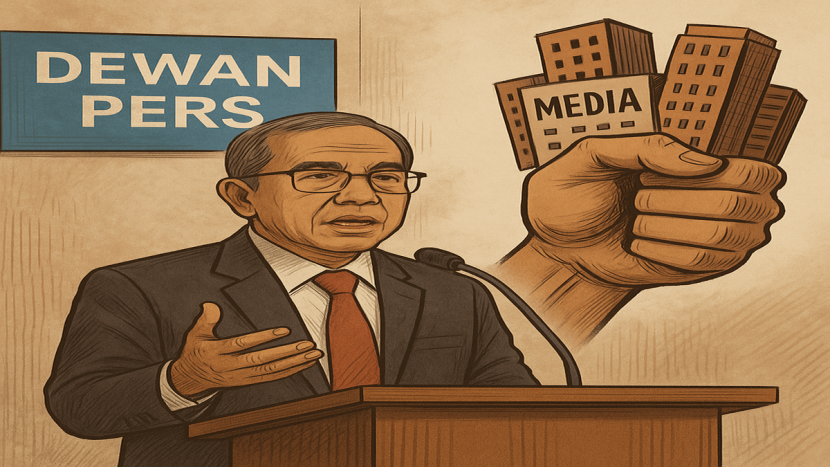

Pers, Oligarki, dan Demokrasi: Membaca Dewan Pers

Agama | 2025-06-10 20:15:36Diskusi Forum GB dan DR Insan Cita yang digelar dengan tema “Peran Pers dalam Membangun Demokrasi dan Supremasi Sipil” menjadi momentum penting untuk menguji peran Dewan Pers dalam lanskap demokrasi Indonesia kontemporer. Narasumber tunggal forum ini adalah Prof. Komaruddin Hidayat, tokoh intelektual yang dikenal luas sebagai bagian dari tradisi Mazhab Ciputat, dan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers. Diskusi ini tidak hanya membuka ruang refleksi kritis terhadap situasi kebebasan pers, tetapi juga mengangkat ulang kegelisahan lama yang belum selesai: oligarki media, teror ekonomi terhadap media independen, dan melemahnya solidaritas jurnalis.

Komaruddin Hidayat: Pers di Jalan Bebas, Tapi di Mana Rambunya?

Prof. Komaruddin Hidayat membuka diskusi dengan serangkaian pertanyaan reflektif yang sengaja ia biarkan “menganga”—bukan sebagai jawaban, tapi sebagai ajakan berpikir. Dalam pandangannya, media digital ibarat jalan tol yang bebas dilalui siapa saja, tanpa rambu-rambu etik yang memadai. Apa pun bisa disampaikan, kapan pun, oleh siapa pun. Maka muncul pertanyaan: apakah ada yang masih mengatur arah dan batas?

Lebih lanjut, ia mempertanyakan apakah “demokrasi” yang berjalan saat ini sudah substansial, atau masih sebatas prosedural? Apakah “supremasi sipil” hanya dimaknai sebagai oposisi terhadap militer, padahal sipil pun bisa berwatak otoriter? Apakah partai politik bisa kita anggap representasi sipil, ketika ia menjadi instrumen oligarki baru?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar akademik. Dalam tradisi Mazhab Ciputat, pertanyaan semacam itu adalah bagian dari proses pembebasan nalar. Membuka ruang berpikir, menggugat tatanan dominan, dan mempertanyakan makna dari istilah yang kerap dipakai tanpa kesadaran kritis.

Uni Lubis: Teror Baru terhadap Pers, Saat Negara Diam dan Pasar Membungkam

Dalam sesi tanggapan, Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times, menyoroti bagaimana kebebasan pers hari ini menghadapi bentuk represi yang lebih licin namun mematikan: tekanan ekonomi. Jika dulu penguasa bisa menekan redaksi melalui telepon langsung ke pemimpin redaksi, kini teror itu dilakukan melalui ancaman terhadap penyandang iklan. Akibatnya, media-media di daerah berguguran. Banyak mengalami PHK massal, bahkan media nasional pun goyah.

Uni berharap Dewan Pers mampu tampil sebagai “komandan”—sebuah pusat komando etik dan solidaritas profesi jurnalis. Ia menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara yang peduli terhadap kebebasan pers, namun tidak intervensi. Peduli berarti memfasilitasi ekosistem pers yang sehat dan berkeadaban, bukan mengambil alih narasi atau mengontrol isi redaksi.

Oligarki Media dan Krisis Akal Publik

Sejumlah penanggap lainnya mempertajam diskusi ke soal oligarki media. Sebuah struktur yang membuat informasi bukan lagi hak publik, tapi produk dagangan elite yang bisa dibeli, dikendalikan, bahkan disabotase. Dalam semangat Mazhab Ciputat, hal ini adalah bentuk mutakhir dari krisis akal publik—di mana suara-suara kritis, minoritas, dan pinggiran makin terhapus oleh dominasi narasi pusat yang dikendalikan pemilik modal dan kekuasaan.

Media yang tunduk pada oligarki tidak lagi menjadi rumah kebenaran, tapi alat kekuasaan. Dewan Pers, dalam hal ini, tak bisa hanya jadi pengawas pasif. Ia harus menjadi penjaga pluralitas informasi dan pembela mereka yang disingkirkan dari panggung besar.

Mazhab Ciputat dan Tugas Etis Dewan Pers

Mazhab Ciputat, sebagaimana digagas oleh Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, hingga Mansur Faqih, adalah tradisi pemikiran yang berani membebaskan agama, akal, dan kemanusiaan dari kooptasi otoritas dominan. Dalam konteks media, warisan ini mengajarkan pentingnya keberpihakan kepada publik, bukan kepada kekuasaan.

Dewan Pers harus menjadi pelanjut semangat ijtihad intelektual ini. Tugasnya bukan hanya menjaga etika jurnalistik, tapi juga:

· Menolak pembungkaman ekonomi terhadap pers, dengan advokasi kebijakan afirmatif bagi media kecil dan independen.

· Menggagas regulasi pembatasan kepemilikan media, agar informasi tak dimonopoli.

· Memperluas literasi media publik, agar warga mampu menjadi konsumen kritis dan produsen informasi yang beretika.

· Membangun ruang solidaritas dan perlindungan bagi jurnalis, termasuk mereka yang bekerja di luar media besar.

Catatan Penutup: Supremasi Sipil Harus Dimulai dari Supremasi Etik

Pers adalah bagian dari supremasi sipil yang sehat. Tetapi tanpa etika, tanpa keberanian menghadapi kuasa modal, dan tanpa keberpihakan pada yang tertindas, pers hanya akan jadi ornamen demokrasi prosedural, bukan kekuatan transformatif.

Dewan Pers, di bawah kepemimpinan Prof. Komaruddin Hidayat, dan dengan dukungan komunitas jurnalis seperti Uni Lubis dan lainnya, harus menjawab tantangan ini—bukan dengan netralitas dingin, tetapi dengan keberanian etik. Karena, sebagaimana diajarkan oleh Mazhab Ciputat, diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk kepatuhan terhadap tirani. (srlk)

* Penulis adalah pengkaji pemikiran Mazhab Ciputat, meniti batas antara langit Islam dan bumi Indonesia. Saat ini mengajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.