Nur Rizka Laila

Nur Rizka Laila

Ketika Perempuan Memilih Jadi Dosa yang Penuh Kesadaran

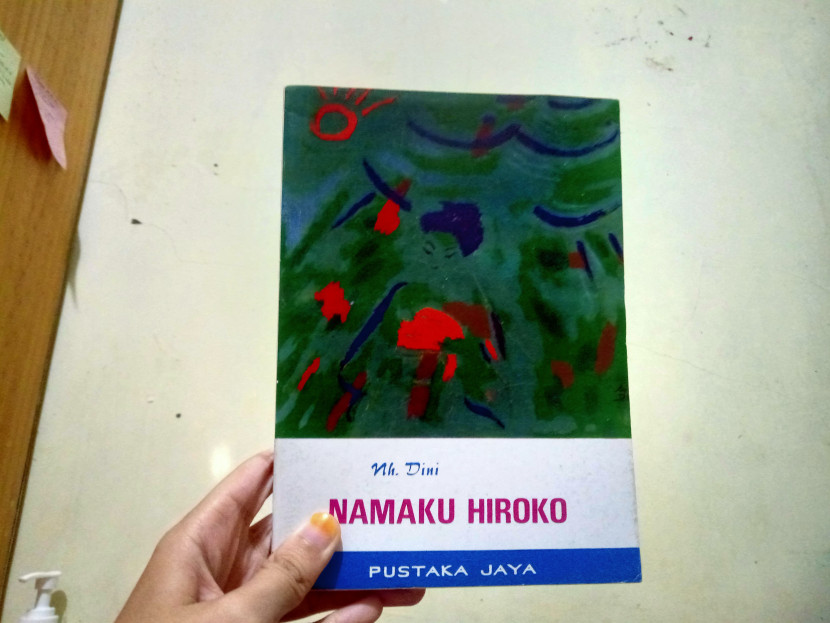

Sastra | 2025-05-23 07:27:36Kalau kamu pikir novel Namaku Hiroko karya NH. Dini itu cuma kisah perempuan Jepang nyari hidup lebih baik di kota besar, kamu mungkin belum sempat duduk merenung sambil nonton sinetron jam 7 malam. Soalnya, di balik kehidupan Hiroko yang tampak seperti iklan mie instan ("merantau ke kota, mengubah nasib"), novel ini sebenarnya adalah gebukan halus (atau mungkin tendangan kungfu) ke wajah budaya patriarki Jepang dan mungkin juga budaya kita.

Perempuan Baik-Baik dan Hiroko Tak Berteman

Hiroko bukan tokoh perempuan ideal versi tetangga. Dia bukan ibu rumah tangga teladan, bukan gadis penurut yang siap dijodohkan demi kelangsungan silsilah keluarga, dan jelas bukan perawan suci yang malu-malu disuruh ngelamar kerja. Hiroko adalah perempuan yang, mohon maaf, tahu apa yang dia mau termasuk soal tubuh dan cinta.

Dia menjalin hubungan dengan pria-pria tanpa harus menikah, tidur dengan siapa yang ia pilih, dan yang paling mengguncang: dia tidak menyesal. Di tengah masyarakat Jepang pascaperang yang masih setengah-setengah move on dari nilai-nilai Konfusianisme, Hiroko seperti menyalakan kembang api di tengah pemakaman moralitas.

Tapi jangan buru-buru nge-judge. Hiroko bukan cuma "nakal". Dia cerdas, sadar, dan—yang paling penting jujur pada dirinya sendiri. Sesuatu yang bahkan banyak politisi pun belum tentu sanggup lakukan.

Pasca Perang dan Pasca Nurani

Setelah Perang Dunia II, Jepang sedang galau identitas. Barusan kalah perang, harga diri nasional remuk, dan masuklah budaya Barat yang membawa jeans, rokok filter, dan ide bahwa perempuan boleh punya mimpi selain kawin-beranak-kawin lagi. Hiroko hidup di momen ini di antara reruntuhan tradisi dan rayuan modernitas.

Kota besar jadi pelabuhan bagi para Hiroko: tempat di mana norma bisa ditawar, dan dosa bisa dinegosiasikan asal punya cukup uang atau keberanian. Hiroko memilih bertahan bukan dengan moral tradisional, tapi dengan caranya sendiri: kerja keras, relasi bebas, dan prinsip bahwa hidup tak melulu harus minta maaf.

Dari Desa, Bukan Untuk Pulang

Yang paling satir mungkin adalah bagian ketika Hiroko sadar bahwa keluarganya di desa lebih mencintai uang yang dia kirim daripada dirinya sebagai anak perempuan. Sebuah sindiran halus dari NH. Dini bahwa sistem keluarga tradisional itu kadang lebih kapitalis daripada perusahaan multinasional.

Jadi, Hiroko berhenti berharap. Dia tidak mencari restu. Dia memilih menjadi perempuan utuh bukan versi editan keluarga atau masyarakat.

Perempuan Tidak Suci, Tapi Punya Logika

Kebebasan Hiroko bukan kebebasan ala iklan sampo. Ini kebebasan yang dibayar mahal: dengan stigma, kesepian, bahkan kadang kehampaan. Tapi Hiroko tidak minta dimengerti. Dia cuma ingin diakui sebagai manusia yang utuh dengan hak untuk salah, hak untuk memilih, dan hak untuk tidak selalu jadi korban.

NH. Dini, lewat tokoh ini, tidak sedang menciptakan panutan moral. Dia justru menyodorkan perempuan "apa adanya" dengan libido, logika, dan luka. Dan dari situlah kekuatan novel ini muncul: bahwa perempuan bukan tokoh figuran dalam cerita lelaki, tapi penulis dari kisahnya sendiri.

Jadi, Perlu Siapa yang Bertobat?

Membaca Namaku Hiroko seperti berkaca: siapa sebenarnya yang perlu merasa bersalah? Hiroko, yang berani hidup sesuai pilihan? Atau kita, yang masih mengukur harga diri perempuan dari standar suci yang bahkan Tuhan pun seringkali tak disepakati manusia?

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.