Moh. Khamidan Akhdan

Moh. Khamidan Akhdan

Perempuan yang Kehilangan Sunyinya di Layar

Sastra | 2026-01-04 12:56:24

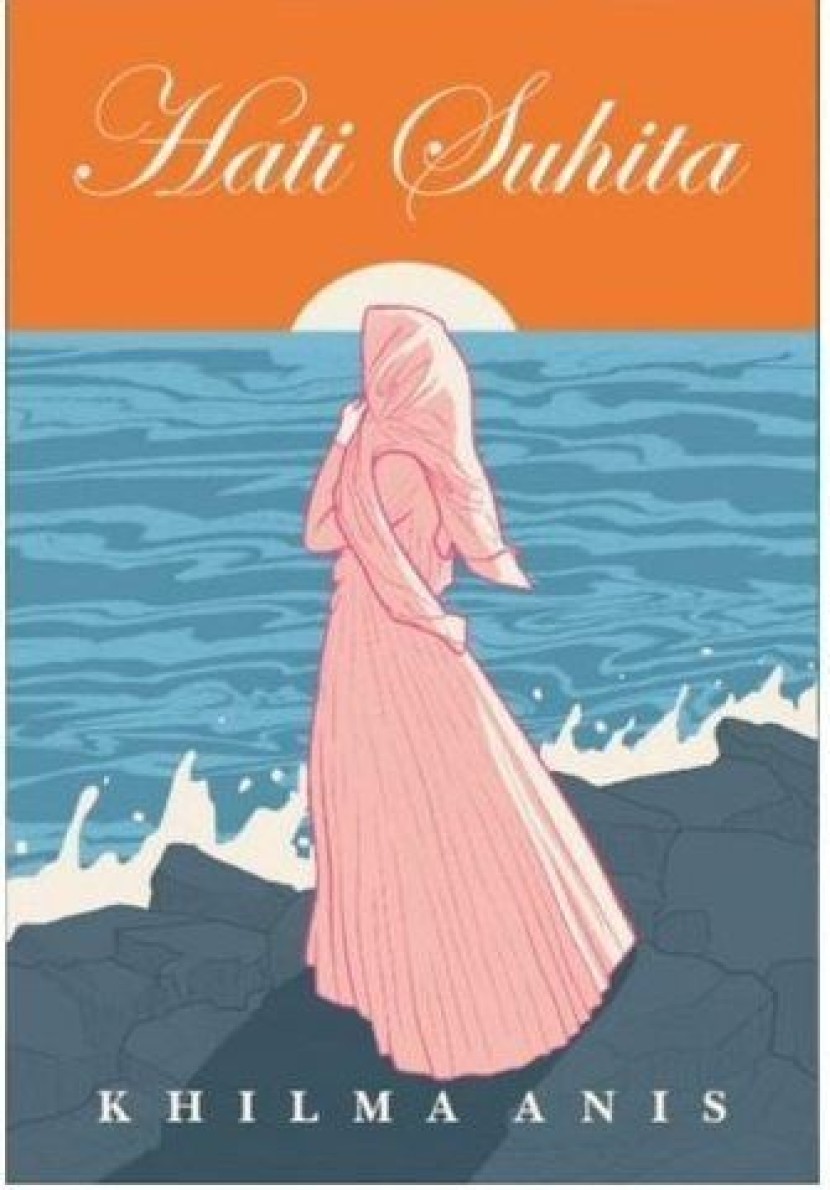

Dalam novel Hati Suhita, Suhita bukan tokoh yang berisik. Ia hadir justru melalui ketidakhadirannya dalam percakapan, melalui hal-hal yang tidak ia ucapkan. Kesedihannya tidak meledak, cintanya tidak menuntut. Ia hidup di ruang batin yang sempit, tetapi penuh gema. Membaca Suhita berarti bersedia masuk ke wilayah sunyi: tempat luka tidak diumbar, tetapi disimpan sebagai laku hidup.

Ketika kisah ini dipindahkan ke layar lebar, yang pertama kali berubah bukan alur atau tokoh lain melainkan cara Suhita mengalami penderitaan. Film menampilkan Suhita sebagai perempuan tabah yang terlihat. Novel menampilkan Suhita sebagai perempuan tabah yang merasakan.

Suhita dalam Novel: Bertahan Tanpa Disaksikan

Dalam teks, Suhita hampir selalu sendirian. Bahkan ketika ia bersama orang lain, pikirannya tetap berjalan sendiri. Kita mendengar bagaimana ia menimbang setiap kata, mengukur setiap sikap, dan terus-menerus mengingatkan dirinya untuk tidak menuntut. Novel memberi ruang bagi kontradiksi batin: antara keinginan dicintai dan kesadaran bahwa ia “tidak boleh” meminta cinta.

Penderitaan Suhita di sini bukan sekadar soal suami yang tidak mencintainya, tetapi tentang hilangnya hak untuk marah. Ia sadar posisinya simbolik sebagai istri Gus, calon Bu Nyai, penjaga kehormatan pesantren. Maka luka harus dikelola, bukan ditumpahkan. Pembaca dipaksa menyelami logika ini secara perlahan dan di situlah letihnya terasa.

Suhita dalam novel tidak menawarkan katarsis cepat. Ia tidak segera “dibela”. Ia dibiarkan bertahan terlalu lama, dan justru di sanalah kritik sosialnya bekerja: kesabaran perempuan tidak pernah netral, ia sering lahir dari sistem yang tidak memberinya pilihan lain.

Suhita dalam Film: Ketabahan yang Harus Terlihat

Film tidak bisa membiarkan Suhita terlalu lama diam. Kamera membutuhkan ekspresi. Penonton membutuhkan tanda. Maka penderitaan Suhita dibuat lebih kasatmata: tatapan kosong, air mata jatuh, dialog yang menegaskan perasaannya. Ia tetap sabar, tetapi kesabarannya kini dipertontonkan.

Perubahan ini penting dicatat. Ketika Suhita menangis di layar, penderitaannya menjadi peristiwa bersama disaksikan, diresponi, dan akhirnya “dibayar” dengan perubahan sikap Gus Birru. Film memberi kompensasi emosional yang tidak diberikan novel: Suhita akhirnya dilihat, diakui, dan dicintai secara eksplisit.

Namun, justru di titik inilah kompleksitas Suhita sedikit berkurang. Ia tidak lagi sepenuhnya menjadi simbol perempuan yang bertahan dalam ketidakadilan struktural, melainkan perempuan baik yang akhirnya “mendapatkan kebahagiaannya”.

Dari Kritik Sunyi ke Moral Visual

Novel Hati Suhita bekerja sebagai kritik sunyi. Ia tidak berteriak soal patriarki, tetapi membuat pembaca lelah menyaksikan dampaknya. Film, sebaliknya, mengubah kritik itu menjadi pesan moral yang lebih terang: ketulusan akan berbuah cinta, kesabaran akan berujung bahagia.

Perubahan ini tidak salah, tetapi berimplikasi. Suhita versi film lebih mudah dicintai, tetapi juga lebih mudah dipahami secara dangkal. Ia berisiko dibaca sebagai teladan moral semata, bukan sebagai subjek yang terjebak dalam struktur sosial yang timpang.

Dalam novel, Suhita tidak pernah benar-benar “menang”. Ia hanya bertahan dengan bermartabat. Film memberi kemenangan emosional dan secara halus menutup pertanyaan yang justru penting: mengapa perempuan harus sesabar itu sejak awal?

Apa yang Hilang dari Ekranisasi Suhita?

Yang paling hilang bukan adegan, melainkan ruang tafsir. Novel membiarkan pembaca tidak nyaman, ragu, bahkan marah. Film cenderung menenangkan. Novel mengajak kita memahami kesabaran sebagai beban sosial; film mengemasnya sebagai keutamaan personal.

Suhita di novel adalah perempuan yang kuat karena ia tidak punya pilihan lain. Suhita di film adalah perempuan kuat yang akhirnya dipilih.

Dan perbedaan itu sekecil apa pun menentukan cara kita memandang perempuan, cinta, dan pengorbanan.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.