Florida Agata Febriyanti Sinaga

Florida Agata Febriyanti Sinaga

Algospeak dan Krisis Etika Berbahasa di Kalangan Pelajar Digital

Pendidikan dan Literasi | 2025-12-14 15:52:42Akhir-akhir ini, banyak orang memakai kata-kata aneh di media sosial, seperti unalive, seggs, atau corn. Kata-kata itu bukan salah ketik, tetapi bagian dari tren baru bernama algospeak. Tujuannya adalah agar postingan mereka tidak dihapus oleh sistem

Apa itu Algospeak?

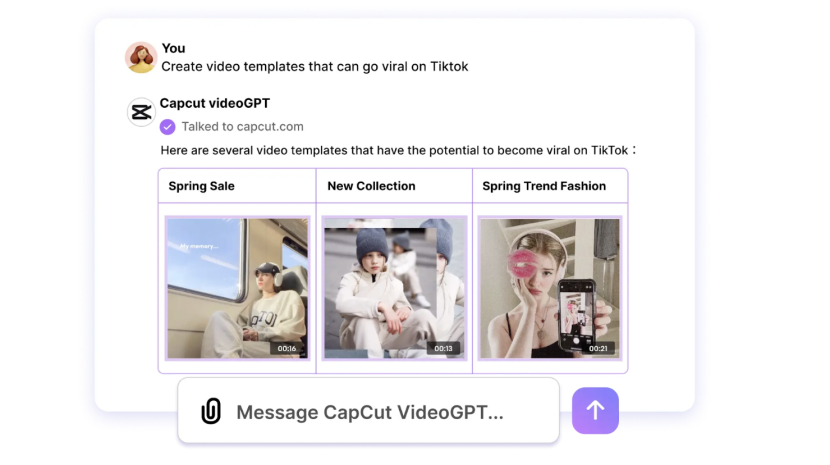

Dalam era media sosial yang serba cepat dan diawasi oleh algoritma, muncul fenomena baru bernama algospeak yang merupakan gabungan dari kata “algorithm” dan “speak”—yaitu cara pengguna internet mengganti atau menyamarkan kata-kata tertentu agar tidak terdeteksi oleh sistem penyaringan otomatis. Fenomena ini lahir dari upaya kreatif pengguna untuk menghindari sensor atau pembatasan konten, terutama di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube.

Kata “sex” yang diubah menjadi “seggs”, “suicide” menjadi “unalive”, atau “porn” diganti dengan “corn” hanyalah sebagian kecil contoh dari bahasa algospeak ini. Menurut laporan Washington Post (2022), algospeak digunakan secara luas untuk menghindari penyensoran otomatis, terutama pada topik sensitif seperti kekerasan, kesehatan mental, dan identitas gender. Meskipun awalnya dimaksudkan untuk mempertahankan kebebasan berbicara, praktik ini menimbulkan persoalan baru, khususnya di dunia pendidikan.

Dampak Algospeak

Di satu sisi, algospeak menunjukkan kreativitas dan kemampuan beradaptasi pengguna terhadap sistem algoritma yang ketat. Namun di sisi lain, fenomena ini juga memiliki dampak negatif yang cukup serius, terutama di lingkungan pendidikan. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan algospeak oleh siswa untuk menyamarkan ujaran kebencian, kata kasar, atau perilaku tidak etis di dunia maya. Dengan mengganti huruf atau menggunakan simbol tertentu, mereka dapat menghindari deteksi sistem otomatis maupun pengawasan guru. Jika praktik ini terus dibiarkan, dunia pendidikan akan mencetak generasi yang terbiasa menyamarkan keburukan, bukan memperbaikinya.

Menurut Crystal (2006) dalam Language and the Internet, bahasa digital mencerminkan perilaku sosial penggunanya—dan ketika penyamaran menjadi hal biasa, maka “kejujuran dalam komunikasi pun ikut tereduksi.” Akibatnya, nilai-nilai sopan santun dan etika berbahasa yang seharusnya dijunjung di ruang pendidikan mulai tergerus oleh budaya komunikasi digital yang kabur dan sulit dipahami.

Bayangkan sebuah situasi di media sosial sekolah, ketika seorang siswa menuliskan komentar bernada mengejek kepada temannya dengan istilah “unalive yourself” atau “go touch corn” yang sekilas terlihat seperti candaan biasa. Namun, bagi korban, pesan tersebut tetap terasa sebagai bentuk penghinaan atau dorongan ke arah yang berbahaya. Karena dibungkus dalam bahasa algospeak, guru atau pihak sekolah sering kesulitan mengenali bahwa kalimat tersebut sebenarnya bermuatan serius. Akibatnya, ujaran kebencian dan intimidasi dapat terus berlangsung tanpa terdeteksi. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini menciptakan lingkungan digital yang tidak aman bagi siswa, di mana kekerasan verbal tersembunyi dianggap wajar, dan empati menjadi semakin tumpul.

Fenomena ini menjadi tantangan bagi guru, orang tua, dan lembaga pendidikan. Bahasa bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi juga cerminan moral dan cara berpikir generasi muda. Ketika siswa terbiasa menyamarkan kata-kata yang kasar atau menyinggung, mereka berpotensi kehilangan kepekaan terhadap makna asli dari kata tersebut. Bahkan, tanpa disadari, mereka bisa memperkuat budaya ujaran kebencian yang tersembunyi di balik bentuk bahasa yang tampak “tidak berbahaya”.

Upaya Mengantisipasi Penyalahgunaan Algospeak

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital kritis di sekolah. Siswa perlu dibimbing untuk memahami bukan hanya cara menggunakan media sosial, tetapi juga bagaimana bahasa digital membentuk cara berpikir dan berinteraksi. Dalam konteks ini, guru dapat mengadakan kelas atau diskusi tentang etika berbahasa di dunia maya, membedah contoh nyata penggunaan algospeak, serta mengajak siswa menilai dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Pendidikan literasi digital semacam ini penting untuk menanamkan kesadaran bahwa setiap kata, bahkan yang disamarkan sekalipun, memiliki konsekuensi sosial.

Selain itu, pelatihan bagi guru juga menjadi bagian penting dari solusi. Banyak pendidik yang belum familiar dengan istilah atau tren bahasa digital terkini, sehingga mereka kesulitan mengenali bentuk algospeak yang digunakan siswa. Melalui pelatihan rutin atau workshop singkat tentang tren komunikasi daring, guru dapat lebih siap menghadapi perubahan bahasa yang terus berkembang. Dengan begitu, proses pengawasan dan pembelajaran bahasa digital di sekolah bisa lebih efektif dan relevan dengan zaman.

Namun, pendekatan yang dilakukan tidak seharusnya bersifat menghukum semata. Justru yang paling dibutuhkan adalah pendekatan reflektif dan edukatif. Ketika siswa kedapatan menggunakan algospeak untuk tujuan negatif, guru sebaiknya tidak langsung memberi sanksi, tetapi mengajak siswa berdialog. Diskusi semacam ini membuka ruang bagi siswa untuk memahami dampak emosional dan moral dari bahasa yang mereka gunakan, sekaligus menumbuhkan empati dan kesadaran diri.

Upaya pengendalian algospeak juga membutuhkan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan platform digital. Orang tua perlu diajak berperan aktif dalam memantau pola komunikasi anak-anaknya di dunia maya tanpa melanggar privasi mereka. Sementara itu, platform media sosial diharapkan lebih transparan dalam menjelaskan kebijakan dan algoritma penyaringan kata, agar pihak sekolah dapat menyesuaikan strategi pendidikan digitalnya.

Pada akhirnya, fenomena algospeak tidak bisa dipandang sebagai ancaman, melainkan juga sebagai cermin dari perkembangan bahasa di era digital. Tantangannya terletak pada bagaimana dunia pendidikan mampu menyikapi perubahan bahasa tanpa kehilangan nilai moral dan etika komunikasi. Jika sekolah, guru, dan siswa mampu bekerja sama untuk memahami dan mengelola penggunaan algospeak secara bijak, maka dunia digital tidak lagi menjadi tempat untuk menyembunyikan makna negatif, melainkan ruang bagi kreativitas, kebebasan, dan tanggung jawab berbahasa yang lebih dewasa.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.