Nilna Farhati

Nilna Farhati

Sastrawan Malioboro

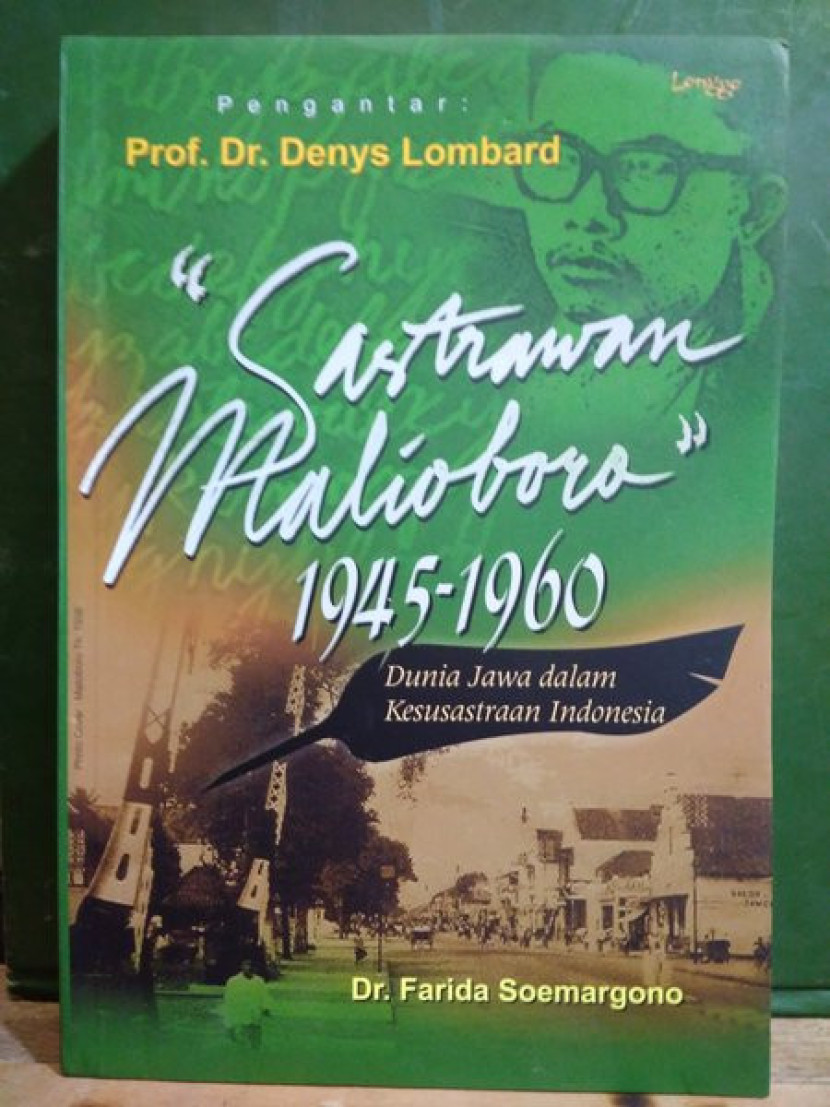

Sastra | 2023-05-17 22:21:58Sastrawan Malioboro merupakan sebutan yang diberikan oleh Farida Soemargono dalam disertasinya (2004) terhadap komunitas sastrawan (dan seniman) yang mangkal di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta, pada tahun 1960-an. Identitas sebagai komunitas sastrawan Malioboro karena di tempat itulah mereka berdiskusi dan menggali ide-ide cemerlang yang kemudian dituangkan ke dalam karya sastranya. Dalam kaitannya dengan Yogyakarta sebagai salah satu lahan subur tempat semai, tumbuh, dan berkembangnya sastra Indonesia, sebagai alternatif lain dari Jakarta sebagai pusat kesusastraan Indonesia, memunculkan komunitas sastrawan Yogyakarta, yang menurut istilah Soemargono (2004) disebut sebagai "sastrawan Malioboro".

Bagi penulis Malioboro, pembentukan komunitas tidak terlalu mencoba untuk kontras dengan kelompok luar, dan komunitas Jakarta dan komunitas lain yang mungkin ada di Yogyakarta. Terbentuknya komunitas ini hanyalah sebuah wadah untuk mempertemukan para sastrawan dan seniman lain yang tinggal di Yogyakarta - seperti pelukis, pematung, pemusik, desainer atau teater dan penari - yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia atau lainnya. terutama seniman yang tinggal di Malioboro. Dengan demikian, karyanya cukup lekat dengan budaya Jawa, setidaknya memberikan cita rasa lokal Jawa pada karyanya. Ketika identitas budaya pengarang Malioboro dipadukan dengan sastra sebagai konstruksi sosial yang menawarkan cara pandang dan ekspresi diri yang berbeda dari stereotipe lainnya, ia tampil bukan hanya sebagai “warna lokal” tetapi sebagai ekspresi budaya yang menantang atau menawarkan. alternatif dari citra yang bergerak di masyarakat.

Penulis Malioboro mengusulkan dan berupaya memperkuat identitas budaya tersebut. Meski sebagian besar penulis Malioboro berasal dari berbagai suku bangsa, misalnya Nasjah Djamin, Motinggo Busye, A. Bastari Asnin dan Idrus Ismail sebagaimana disebutkan di atas, mereka ternyata cukup fasih dalam mengungkapkan budaya Jawa, khususnya kehidupan sosial budaya. apa yang terjadi di sekitar Malioboro - jantung kehidupan kota Yogyakarta. Oleh karena itu, komunitas sastra Malioboro berusaha menciptakan kantong sastra Indonesia dan justru terfokus pada Jakarta (Jakarta-pusat) yang terbukti dominan saat itu. Suasana pemersatu yang kondusif, kompetitif dan kuat antara pengarang di Yogyakarta dan tradisi Jawa yang masih hidup dan menjadi pedoman hidup masyarakat Yogyakarta menjadikan Yogyakarta sebagai pusat sastra. Kios-kios kecil di pinggir jalan (Angkringan), kehidupan sepanjang Jalan Malioboro dan sikap masyarakat yang menerima kehidupan apa adanya adalah “ladang penyelidikan” yang tak ada habisnya untuk digali dan diekspresikan dalam sebuah karya sastra. Penulis asing (dan calon penulis) juga menemukan suasana yang berbeda di sini daripada di daerah asalnya. Dalam konteks ini Farida-Soemargono (2004:208)

Berbicara tentang sastrawan Sumatera, ia mengatakan bahwa sastrawan Jawa (Yogyakarta) yang kerap menentang lingkungannya, sangat welcome. Karena itu, lanjut Farida-Soemargono, penulis dari luar Jawa seperti Nasjah Djamin akhirnya bisa berintegrasi dengan lingkungan Jawa dan menemukan keseimbangan baru yang tidak bisa ia temukan di tanah airnya. Sebagaimana dicatat oleh Habeyb (1967), pada akhir 1950-an atau awal 1960-an, ketika para penulis muda dari Jakarta terbangun di kafe-kafe Senen dan membenamkan diri dalam kehidupan, pada saat yang sama penulis-penulis muda di Yogyakarta juga membenamkan diri dalam kehidupan rakyat jelata. orang-orang di koridor perbelanjaan dan warung di sepanjang Malioboro. Karena "penurunan" atau sorban ini (yang sebenarnya bukan sorban, karena pada dasarnya mereka juga "orang bawah") kebanyakan penulis muda tahun 1960-an tidak menjadi "penulis saloon" atau penulis.

Menara gading yang hanya mengenal buku-buku filosofis asing dan menjadi penulis yang memikirkan buku teks. Para penulis muda ini mengenal diri mereka sendiri, jiwa mereka, dan orang-orang yang berasal dari sumber kehidupan itu sendiri. Di antara sastrawan muda tersebut adalah nama Kirdjomuljo, Idrus Ismail, Adjib Hamzah, Hadjid Hamzah, Nasjah Djamin, A. Bastari Asnin dan Motinggo Busje yang dikenal sebagai kelompok sastrawan Malioboro. Cerita terkait terlihat jelas dalam dua kumpulan cerpen karya Nasjah Djamin, yaitu Di Bawah Kaki Pak Dirman dan lenganglah Hati di Malioboro, keduanya diterbitkan oleh Dian (Yogjakarta) pada tahun 1967.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.