Putria Ramadhani

Putria Ramadhani

Sisi Gelap Energi Hijau: Apakah Kita Sedang Menuju Perang Sumber Daya Baru

Politik | 2025-12-08 07:47:32 Sumber: CNBC Indonesia" />

Sumber: CNBC Indonesia" />Transisi energi dari bahan bakar fosil didorong oleh urgensi menuju kolektif untuk menanggulangi dampak perubahan iklim, di mana isu perubahan iklim sudah diakui sebagai ancaman global. Beberapa upaya telah dilakukan, seperti adanya Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang mewajibkan setiap negara anggota salah satunya Indonesia untuk membentuk Kontribusi Bertekad Nasional (NDC) sebagai komitmen untuk perubahan iklim

Isu keamanan energi sendiri telah menjadi salah satu isu yang menarik perhatian internasional sejak tahun 1970. Dalam perspektif geopolitik, energi seperti minyak dan gas bumi dianggap sebagai komoditas yang strategis dan elemen mendasar dalam keamanan nasional dan kekuatan militer. Menurut persepsi ini, keamanan energi dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah negara untuk mengendalikan sumber, infrastruktur hulu-hilir untuk menjamin ketersediaan pasokan yang memadai untuk pembangunan ekonomi sehingga objek keamanannya adalah negara dan hak milik.

Namun seiring berjalannya waktu, pergeseran energi dari bahan bakar fosil menuju energi terbaharukan yang berbasis elektrifikasi mengubah fokus keamanan yang awalnya fokus pada keamanan pasokan menjadi ketahanan keamanan yang mencakup keamanan terhadap keinginan pasokan material kritis, teknologi, dan integritas data maupun jaringan.

Dengan adanya pergeseran energi, isu keamanan baru berpotensi menimbulkan persaingan serta konflik geopolitik baru terhadap negara penghasil minyak dengan negara pemegang teknologi energi terbarukan terutama negara pemegang manufaktur teknologi EBT tentunya akan unggul dan menggantikan dominasi negara pengekspor minyak. Terlebih lagi, pergeseran energi ini menyebabkan munculnya ketergantungan terhadap mineral kritis yang dapat menimbulkan ancaman terhadap rantai pasok global.

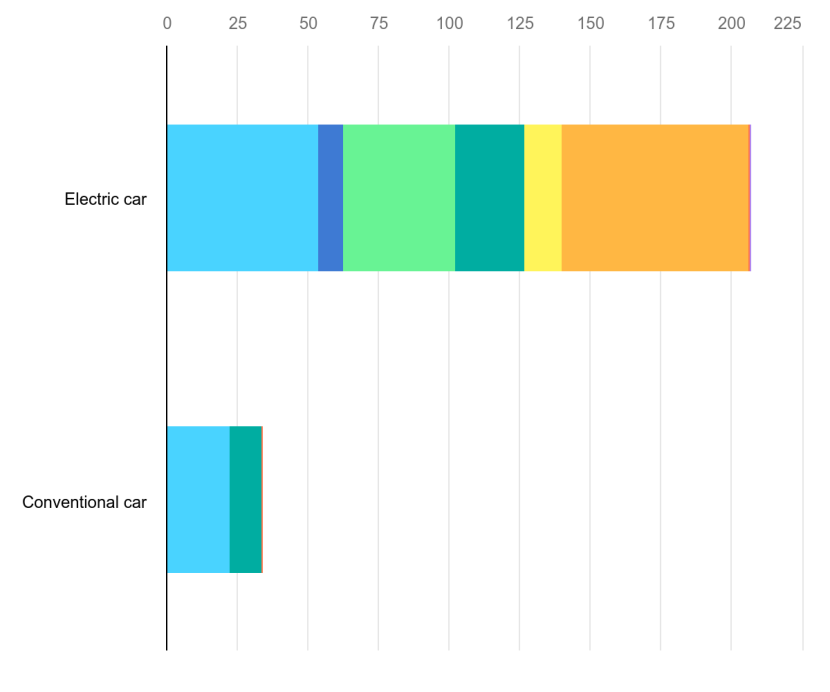

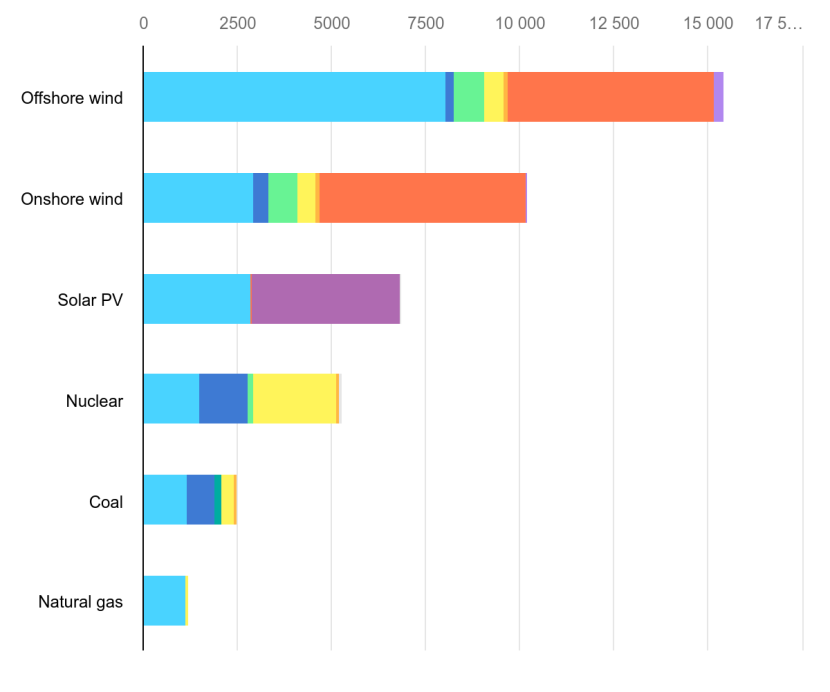

Pergeseran energi terbarukan memerlukan infrastruktur baru. Kendaraan listrik, baterai serta pembangkit listrik seperti panel surya dan turbin angin memerlukan komponen-komponen yang berbahan dasar mineral seperti nikel, kobalt, lithium, tembaga, dan grafit. Pergeseran ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap mineral kritis tidak bisa dipungkiri lagi, dikutip dari laman resmi International Energy Agency (IEA) pengunaan mineral kritis pada Pembangkit listrik energi surya fotovoltaik (PV), ladang angin, dan kendaraan listrik (EV) umumnya membutuhkan lebih banyak mineral untuk dibangun dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Mobil listrik pada umumnya membutuhkan enam kali lipat asupan mineral mobil konvensional dengan total penggunaan mineral sebesar 206,1kg/kendaraan dan pembangkit listrik tenaga angin darat membutuhkan sembilan kali lipat sumber daya mineral dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar gas dengan total 7000-15.500kg/Mw.

Mineral yang digunakan dalam mobil listrik dibandingkan dengan mobil konvensional Sumber: Badan Energi Internasional" />

Sumber: Badan Energi Internasional" />

Mineral yang digunakan dalam teknologi energi bersih dibandingkan dengan sumber pembangkit listrik lainnya Sumber: Badan Energi Internasional" />

Sumber: Badan Energi Internasional" />

Berbeda dengan cadangan bahan bakar fosil seperti minyak dan gas bumi yang melimpah dan tersebar di beberapa wilayah, mineral kritis hanya muncul di beberapa wilayah saja yang menyebabkan ketegangan geopolitik baru antara negara-negara maju. Tiongkok dan Amerika Serikat berlomba untuk mendapatkan akses ke sumber daya alam hingga berusaha mendikte teknologi dan standar yang digunaan. Dominasi Tiongkok terhadap rantai pasok membuat AS memrumuskan ulang kebijakan keamanan nasionalnya. National Security Strategy (NSS) dan National Defense Strategy (NDS) terbaru Amerika Serikat menempatkan sumber daya energi—yang kini mencakup mineral kritis—sebagai titik fokus utama, menandakan bahwa persaingan atas mineral ini dipandang sebagai isu keamanan keras.

Indonesia merupakan salah satu contoh dari negara yang menjadi pengekspor mineral penting berupa nikel mentah yang menjadi salah satu bahan dasar dari pembuatan kendaraan listrik. Adanya ketidakmerataan sumber daya ini dapat menimbulkan konflik antara negara berkembang yang memasok bahan baku dan negara maju pasalnya, negara-negara pemasok mineral penting seperti Indonesia, Meksiko dan Chili berupaya agar mereka dapat mengelolah sendiri termasuk mineral mentah menjadi setengah jadi ataupun produk jadi dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai tambah ekonomi domestik dan memperkuat jangkauan atas sumber daya alam (SDA). Tentu saja negara maju sebagai konusmen tidak menyetujui kenaikan harga mineral kritis yang diberlakukan oleh negara pemasok sehingga hal ini memicu kerenggangan diplomasi antara negara maju (konsumen teknologi) dan negara berkembang (produsen bahan baku). Indonesia sendiri pernah digugat oleh Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor nikel atau dikenal dengan sebutan hilirisasi. Hilirisasi bertujuan agar investor asing mebangun smelter di Indonesia agar nikel dari Indonesia memiliki nilai jual yang lebih. Menyanggapi hal ini, UE menganggap langkah Indonesia tidak adil dan melanggar prinsip perdagangan bebas dimana selanjutnya pada November 2019 UE mengajukan gugatan ini ke Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO dengan pelanggaran pada pasal Pasal XI:1 GATT 1994yang melarang tindakan kuantitatif (seperti larangan ekspor/impor) antar negara anggota WTO. (Organisasi, 2022)

Studi kasus ini menunjukkan bahwa konservasi energi fosil ke energi terbarukan dapat menimbulkan konflik, baik dalam bentuk perang dagang maupun perebutan SDA oleh negara maju terhadap negara berkembang. Dengan adanya hal ini, fokus keamanan bukan lagi soal siapa yang menguasai minyak maupun gas bumi tetapi sudah bergeser menjadi siapa yang dapat mengelolah serta memegang rantai pasok global terhadap mineral kritis. Dengan adanya kasus ini, pemerintah diharapkan dapat menerapkan diversifkasi rantai pasok agar negara tidak hanya bergantung pada satu negara tetapi juga dapat mencari alternatif agar rantai pasok global tidak mengalami hambatan-hambatan. Lalu pemerintah diharapkan fokus pada teknologi daur ulang di daerah tambang guna menjaga lingkungan serta mengurangi kebutuhan tambang baru. Sejarah menunjukkan bahwa sumber energi bisa berubah, tetapi keinginan negara untuk menguasainya cenderung tetap sama. Jika tidak ada sistem global yang adil dan termasuk bagi semua, maka dekarbonisasi bisa menjadi bentuk baru dari kolonialisme. Di sini, kenyamanan lingkungan negara maju dicapai dengan biaya kerusakan ekologi dan ketidakstabilan politik di negara-negara berkembang.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.